«Просила жвачку у иностранцев!!!» Первое замечание в моем дневнике в первом же классе. Я училась в 1-«Ж». И в нашем классе было 42 человека.

Жвачки приносила мама с работы, а тогда я даже не знала, что в нашу школу прибыли иностранцы. Я была на большой перемене в библиотеке и опоздала на урок. Пришла – все стоят, учительница, красная, орет и требует признаний. Все молчат. «Ах так! — подытожила она. – Дневники на стол!»

Увидев, что мне, как и всем, записали в дневнике жвачку, я тут же пошла домой, мгновенно решив, что в школу ходить больше не буду. Учительница догнала меня в коридоре с криком: «Оставь портфель!». Ну я и оставила. Тем более что он мне был уже не нужен. В те времена младшеклассники и в школу, и из школы ходили без обязательного сопровождения взрослых. Не было никаких вайберов, у многих дома не было даже обычного телефона. Была так называемая продленка, на которой бедные дети торчали до вечера, но я ходила всегда домой. Надо сказать, школа мне и так не нравилась, в связи с чем я периодически выдвигала маме интересные альтернативы – например, вместо школы ходить к ней в институт, но мама говорила, что в институт пока рано, и я размышляла о других альтернативах.

А тут все само собой устроилось. У меня случился мощный выброс адреналина, и я пошла гулять до вечера. А вечером мама обнаружила отсутствие портфеля, спросила, где он, и я ей рассказала про жвачки. Утром она повела меня в школу, хотя я категорически отказывалась. Завидев нас, учительница лицемерно обрадовалась («Хорошо, что пришли») и принялась сетовать. Дескать, я самовольно ушла, швырнув портфель, да еще в сложившейся ситуации. Дескать, я ушла от объяснений. Дескать, за выпрашиванием жвачки поймано всего несколько злоумышленников, а остальные на свободе, и молчат, и друг друга покрывают. А это такой позор! Для школы, для района, для города, для страны! Мама, в отличие от меня, была человеком очень вежливым, поэтому сказала, что, нет, не понимает, что ужасного в том, если какой-то ребенок хотел жвачку. Почему столько шума из-за ерунды, и что это вообще за методы воспитания. После чего учительница совсем уже зашла в тупик и хотела поговорить с мамой наедине. Но мама сказала: нет. Или мы поговорим все вместе, или я ее переведу в другую школу. Я не помню дальнейших подробностей, как это все замяли, помню, что требовала сатисфакции и пыталась на уровне мамы продавить идею непосещения школы в принципе, но мама говорила: «Не выдумывай».

Вообще, у нас была вегетарианская школа. С учителями можно было не соглашаться, скандалить, уходить из класса, что я, собственно, и делала все годы. Крови мы друг у друга попили, конечно, но серьезных репрессий не было. К концу школы у меня, правда, случился затяжной конфликт с учительницей машинописи из-за порнографии, которую я распечатывала у нее под носом. Порнографией она называла стихи поэтов Серебряного века. Особенно ее возмутил «Жираф» Гумилева. «Я знаю веселые сказки таинственных стран про черную деву, про страсть молодого вождя». Гумилева, как и некоторых других поэтов Серебряного века, тогда не очень издавали, я узнала о нем случайно, мне дали раритетный сборник на два дня, и я, естественно, не могла не воспользоваться возможностью самиздата. Со временем к моему самиздату добавились поэты прочих веков, в том числе современные.

Изольда Аристарховна (назовем ее так из этических соображений) была убеждена, что все это я сочиняю сама. И это неслыханно. Завидев стихи в моей машинке, она покрывалась бурой тиной и кричала: «К директору!» А директор меня уже видеть не могла. Один стих («Отдать тебе любовь?» — «Отдай!» — «Она в грязи!» — «Отдай в грязи!») Аристарховна, подкравшись, неудачно выдернула из машинки, так, что часть стиха осталась внутри, и с воем потащила меня к директору: «Ты только посмотри, что она ему пишет!» Директорша, надев очки, ознакомилась с компроматом, после чего предположила, что это «опять чей-то стих», но Аристарховна настаивала, что стих мой, была вне себя и, обнаружив, что рукопись обрывается в самом интересном месте, ломанулась искать окончание. Но было поздно. Тем не менее сертификат машинистки мне все-таки выдали, хотя Аристарховна клялась, положив руку на демократический централизм, что я его не увижу, как своих ушей. В смысле — сертификат. Демократический централизм я видела ежедневно.

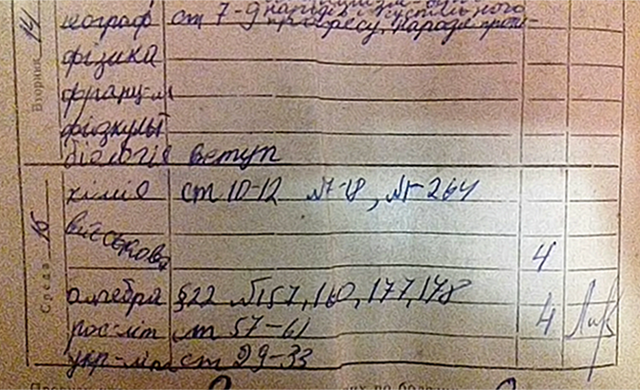

Несмотря на мое поведение, мне выписали послешкольную характеристику, из которой следовало, что я бескомпромиссная и принципиальная, и за все годы ни разу из-за поведения не занизили оценку. А вот завышали неоднократно, когда выяснилось, что алгебра, геометрия, физика и химия – не мой конек. Моим коньком была алхимия, и к этому относились весьма снисходительно даже самые замшелые представители педагогической общественности. Даже учительница истории, вызывавшая у меня безудержный гомерический хохот, являла в отношении меня толерантность и ставила пятерки. Пол-урока истории я нередко проводила в коридоре («Вы только полюбуйтесь на нее! Опять — хихи и хаха! Выйди – и там посмейся!»). Я охотно выходила. Историчка знала, что я записываю ее перлы в конце тетради («Нет ни одного земного шара, где не знали бы Ленина!»; «Вчера в газете «Комсомольская правда» была передача»; «Младший Кеннеди-старший родился в этой же семье»; «Вы что, вообще не слушаете радиво? В чем перспектива вашей сознательности?»), но на успеваемости это не отражалось.

Это отразилось на моем отношении к истории. Физик исправно сдавал за меня экзамены, причем не только по физике, хотя однажды опоздал на выпускной экзамен, и я чуть не погорела. Он был не очень пунктуальным человеком. Химик любил стихи и познакомил меня со своей дочерью, которая в три года знала наизусть «Мцыри». Учитель математики Ким Израилевич однажды вызвал маму, и когда она начала: «Я знаю, что Юля съехала», нервно ее перебил: «Та подождите! Расскажите, как она кушает». После чего прочел ей лекцию о правильном питании и отправил домой.

В целом я не могу так уж гнать на школу. Она была далеко не худшей. Но все годы меня поражало количество идиотизма, исходившего от взрослых. Те же «круги позора». Это когда в конце школьной линейки вызывали каких-нибудь двоечников или тех, кто сделал что-то ужасное, например, ободрал краску в туалете, и они должны были ходить кругами, видимо, внутренне раскаиваясь, под гробовое осуждающее молчание безупречных людей. Такой античный цирк. Ужасных обычно набиралось два-три, в основном – мальчики, среди которых всегда присутствовал один хлюпик не из нашего класса. Как круг позора, так он. Хлюпик действительно был противный, никого не слушался, учился на твердое два, а однажды даже укусил учительницу и она ходила с забинтованной ногой. Свои позорные круги он наверчивал вызывающе, не без явного удовольствия, засунув руки в карманы, ухмыляясь, разве что не сплевывая. Меньше всего он был похож на человека, способного раскаяться.

В то хмурое утро он оказался один против всех и разгуливал круги в гордом одиночестве. Стояла поздняя осень, дуло из всех щелей, начиналась полная жесть, и дико хотелось спать. Его классная шипела: «Вынь руки из карманов». Но он не вынимал и ухмылялся. Мы стояли, как придурки, наблюдая за ужасным хлюпиком, которого очередной раз вместо Фортуны настигла Немезида, и когда он вновь прошмыгнул мимо меня в рамках позора, я, совершенно неожиданно для себя, пошла следом. Под гробовое молчание осуждающих. Он присвистнул и приосанился. Возможно, он решил, что я в него влюбилась, но это было абсолютной неправдой. Потому что влюбляться там было не во что. Он был ниже меня, с вечно прилипшими волосенками, шепелявил и к тому же блондин. А тут уж без вариантов. Поэтому, когда он приосанился, я злобно шепнула: «Рот закрой!», и мы пошли дальше. Но меня быстро свинтили. Даже один круг не дали нормально пройти. Учительница потом оставила меня после уроков, пытаясь выяснить, зачем я это сделала. Я задала ей встречный вопрос: «А вы зачем?», а она уже была привыкшая к моим выходкам и быстро отцепилась.

С Днем знаний, короче. Не давайте себя в обиду.

«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке

«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке