Золотой запас

Кража со взломом

С утра пораньше, как на работу, на «копейке» Толяныча мы приехали за Жекой. Зябко поёживаясь и прикрываясь руками, открыла заспанная голенькая Маруська.

— В ладушки играете? — живо поинтересовался Тоха, охочий до подробностей чужого интима.

Укрывшись по подбородок, согреваясь в постели, Мариша хлюпнула навсегда простуженным носом с воспалёнными ободками ноздрей и, закрывая глаза, чтобы вернуться в сон, буркнула:

— Какое там! Всю ночь кофе варила.

— А он? — любопытствовал Толец.

— А он курит и пишет, курит и пишет, — пролепетала она, засыпая.

Голый по пояс, с отпущенным мышцами тяжёлым животом, с приплюснутой с боков грудной клетищей, Женька, он же Илья Муромец (фабрика, исподтишка болевшая за нас, не без ехидства, но и не без симпатии пустила в обиход прозвище «три богатыря»), сидел на постели, горбясь над подносом, на котором вкривь и вкось, стопками и листами лежала бумага.

— Молчи, несчастная! — рыкнул он Маруське, метнув в нашу сторону полубезумный взгляд выцветших, белёсо-серых глаз. — Я открыл в себе талант, о котором давно догадывался, только руки не доходили! Когда я пишу, — с ни чем не оправданным гневом сообщил он нам с Толей, — земля содрогается!

Он закурил, но, сделав затяжку, как помеху предстоящему чтению, в труху раздавил сигарету в пепельнице. Затем взял в руки десятка два листов, исписанных твёрдым почерком с ровными, как под линейку, строками и колючими буквами, и начал.

Его опус, подобно произведению, созданному на века, предварялся эпиграфом из Высоцкого: «Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята!»

Он читал без запинки, словно заученное наизусть, и, если не вникать в слова, по току речи, расчленённой периодами, и по игре голоса, бесконечно богатого на оттенки сарказма и ненависти, можно было принять это за трансляцию литературной классики, записанной маститым актёром. Но суть…

… климактерическая похоть главной инженерши, которой самое бы место торговать на базаре селёдкой…

… ревность мышиного жеребчика по кличке Мефодий, возомнившего себя фабрикантом…

… чванливый карьерист и продажный подонок Мальков, пожираемый комплексами…

… тяжёлый шизофреник и жертва родовой травмы по прозвищу Верлиока, манией величия и безумством фантазий подмявший под себя районное отделение милиции — беспримерно тупое, пьяное, ленивое, алчное и бесстыжее, — паразитирует на этом, ублажая патологические амбиции, набивая карманы и справляя сексуальную нужду путём запугивания и шантажа подозреваемых, свидетелей, экспертов, а также их родных и знакомых…

Перечисленной нечисти, подобно былинным героям, противостоят три светоча, наделённые бескорыстием, патриотизмом, административным гением и даром распознавать производственную перспективу.

Отдельно страницы на полторы поданы двусмысленные комплименты чутким к правде работникам райкома.

С началом читки проснулась и, сев в постели, зачарованно слушала Мариша.

Толяныч блаженствовал так, словно испытывал осязаемое кожей наслаждение. Зуд разоблачительства ликовал и пиршествовал в нём, млея от скребков и почёсываний, которыми одаривала его Женькина писанина. Невозможность, этическая недопустимость речений вводила его в раж не логикой, не доказательностью, а именно недопустимостью. Именно тем, что никто не говорил и не скажет подобного публично.

— Шедевр! — прошептала Мариша. — Чтобы так обхезать, надо с детства хорошо кушать!

Её, как и Тоху, особенно полакомили отступления, заполненные скабрезностями, которые в быту обычно шепчут на ухо.

Всею мощью души вбирая фимиам признания, Женька, полуголый, косматый, страшный несоразмерностью тела и жуткой физической силой, которую носила в себе эта несоразмерность, метнулся по комнате, тесной для него, как спичечный коробок жуку-рогачу.

— Высшая пикантность, — проговорил он, едва не причмокивая от задуманной пакости, — заключается в том, что мы отправим это в том числе и начальству наших Вани и Верочки! В обылбыт, где их знает каждая собака, в министерство…

Маруська с восторгом взметнула руку со стиснутым кулачком, жестом и оголившейся грудью напомнив «Свободу» Делакруа:

— Они провоняют там все коридоры!

— А мы? — спросил я.

— А что такое для них мы? — нашлась она мгновенно. — Нам с ними коров не пасти!

— Но мы же для чего-то им пишем… Как МЫ выглядим в этом послании?

— А как? — в недоумении воскликнул Женька, уверенный, что уж нас-то он хвалил напропалую.

— Когда мы, Женя, пишем о ком-то, у нас всегда бесплатным приложением выписывается ещё и портрет автора.

— Начинается!

— Вот тебе и «начинается»! Если сам не видишь, я тебе скажу. Портретец — на загляденье! Самовлюблённая, наглючая, злопыхательская харя, всех поучающая, всем раздающая названия и никого никогда ни на грамм не уважавшая! Вот что выглядывает из твоей писанины! И чем похабнее лыбится эта рожа, тем больше тебе нравится писанина.

— И мне нравится! — признался Толец.

— Вот это и плохо.

— Чем?

— Тем, что там увидят, кто мы такие! И соответственно к нам отнесутся.

— А кто мы такие? — полез он в бутылку. — Там чёрным по белому, как мы наладили работу, как подняли выручку!

— Чёрным по белому — да. А что из-под чёрного с белым?

— Что?

— Ты правда не понимаешь?

Он набычился, как человек, которого публично назвали дураком.

— Постой, давай по-другому.

Он снисходительно ухмыльнулся, разрешив мне «по-другому», но заранее приняв позу против того, что я скажу.

— Мой дед по маме, знаменитый кондитер, работал в Киеве в правительственной столовой…

— При чём тут наши бумаги и самовлюблённая харя? — перебил Женька, уязвлённый в самое незащищённое, в свой новорождённый талант.

— При том, что в голод дед подкармливал родню и его вместе с приятелем поймали на воровстве десяти яиц. И дали им по десять лет. А бабуне знакомые присоветовали адвоката, который, в отличие от некоторых, понимал, что такое портрет автора, и заставил мою полуграмотную бабуню написать просьбу о помиловании своими словами и своей рукой. Так вот миллионы самых умных и самых грамотных прошений бесполезно улеглись где-то в делах, а бесхитростная, по три ошибки на слово, вся в пятнах от слёз просьба бабуни вырвала деда из лагеря! И это во времена, когда Калинин, к которому и было писано, не мог спасти собственной жены! Вот вам портрет автора!

— Мы слёзки лить не будем! — процедил Женька сквозь зубы.

— Да кто тебя просит! — отмахнулся я.

— Мамочки, какое же было счастье!.. — проговорила Маруська, у которой отец отбывал восьмой год из двенадцатилетнего срока. — Пропал человек и вдруг… Вот радовались!

— Наши — да. А приятель проклинал и деда, и бабуню на чём свет стоит.

— Во гад какой!

— Сразу — гад! Он там пристроился на кухне и встретил женщину, каких на свободе ему не встречалось. Только-только жить начал, а тут тебе — бац! — иди домой!

— А я говорю: мы слёзки лить не будем! — стоял на своём Женька.

— Не будем. Но мы хотим убедить тех, кому пишем, в своей правоте? Хотим их привлечь на нашу сторону?

— Ласковыми речами? Не смеши! Они, кроме денег и страха слететь с должности, не признают ничего. Денег мы им не дадим — значит, пусть знают, паскуды, что завтра, если не сделают по-нашему, напишем и про них!

— И про них будем писать точно так же, по-другому мы не умеем. И получим новых врагов. А потом напишем про новых. Со всей страной будем воевать?

— А так и придётся! — пророчески бухнул Женька. — Ты думаешь, они что-нибудь сделают? Пальцем не пошевелят! И мы настучим выше, уже и на них. И так будем идти выше и выше, пока им не надоест, и они не прихлопнут наших разлюбезных фабричных и нанятых ими ментов.

— Или нас, — нехорошо спророчествовал и я.

— Или нас, — с готовностью согласился он и, чтобы оставить препирательства, предложил: — Давайте проголосуем! Большинство скажет, что плохо я написал — порвём и забудем, а скажет, что хорошо…

При трёх голосах «за» «против» голосовал я один.

На кухне в ожидании кофе Женька заговорил об открытии, которое уже успел сделать для себя каждый из нас. Совершенно неожиданно выяснилось, что у нас нет запасов. Без свежих поступлений заработанное прежде улетучилось необъяснимо быстро.

— Подбил я наличку, — говорил Женька, — и загрустил. Дальше так пойдёт — протянем ноги.

— Я только об этом и думаю, — сказала Мариша, внимательно следя за джезвочкой на огне и в ответ на то, что Толик гладит ей попку под накинутой Женькиной футболкой, нежно пробираясь ладошкой свободной руки ему за ворот. — Пора садиться кустарничать. А то — хоть зубы не полку…

— Вот и я вроде мыслью туда же, а душа, слышу, не лежит, тянет её куда-то, а куда — не разберу. А я её знаю — зря томить не станет. Маялся, маялся и угадал. Вспомнил!

Женька вспомнил, как Вера Павловна в минуту тёплой откровенности, подтрунивая над скопидомством Мефодича, открыла, где тот держит сейф со всем накопленным.

— Проболталась, потом, вроде я у неё курку украл — глядь. И прикусила язык…

Маруська подхватила с огня выкипевший кофе и обругала Женьку за то, что заслушалась:

— Чтоб ты не мучался!

— А знаете, где? В заливе!

***

Нам с Женькой довелось побывать там на пикнике, затеянном Верой Павловной. Иван Мефодиевич питал слабость к этому месту, арендованному за ставку и корочки электрика у Андрюхи, местного жителя и профессионального браконьера. Андрюха же и приглядывал за рыбацкой бытовочкой, поставленной на задах его немеряных огородов.

Ночью, прихватив фонарики и варёной колбасы для собак, мы пробрались к объекту. Чуткая низина в холодный сезон отвыкла от загульных компаний, и стоило нам перешагнуть канаву — межу огорода, как от хозяйских построек, заливисто вылаивая, бросились две дворняги.

— Не подойдут, — сказал Женька, спец по собачьим повадкам.

Держась в безопасном отдалении, они забегали то справа, то слева и продолжали вопить, сигналя хозяину.

Мы бросили им варёнки. Сторожихи шарахнулись, как от камня. Потом на зов аромата со всей возможной осторожностью вернулись, чтобы, проглотив колбасу, с прежним усердием удариться в лай.

Женька шагнул вперёд, показывая на стожок сена. Отступая, собаки орали, как резаные. Присев за стожком, мы с прежним результатом скормили скандалисткам остаток колбасы.

— Надоест, — шепнул Женька. — Джуська на что уж вредное создание, а и то надолго её…

Тут, пружинно щёлкнув, ударил лучом прожектор. Стожок укрывал от света. Услышалось, как на веранде, метрах в семидесяти от нас, рипнула дверь. А ветхое, ступеней на пять, крыльцо помалкивало.

Женька отрицательно поводил носом — не пойдёт.

Толец приподнял брови — уверен?

— А ты бы пошёл?

— Подумал бы…

Андрюха тоже думал. Собаки, исполнив долг, притихли, давая ему слушать.

— Сейчас сам спрячется, и они слиняют, — со знанием дела, уверил Жека.

Андрюха добросовестно покараулил минуты полторы и убрался в дом, откуда-то изнутри вырубив свет. Следом улизнули под крыльцо дворняги.

— Инженер собаческих душ! — показал мне Толик на Женьку.

— Смейтесь, смейтесь!.. — разрешил тот.

Ничто более не мешало осмотру. По памяти да ещё по протоптанной в траве дорожке и низенькому приступку мы нашли место входа. Но ни ручки, ни замочной скважины, ни двери, ни даже её контуров. Листы металла, одинаково наваренные на каркас. Как открывается, откуда и как заперто — иди гадай.

— Подкопать? — предложил я.

Толик авторитетно вывернул губу и покачал головой, показывая руками цельное сверху и снизу.

— Но как-то же оно открывается!

— Как-то — да, — бормотал Женька, отправляясь в обход. — Как-то — обязательно… А что у нас тут? — осветил поленницу в торце будки.

Кроме запасённых к шашлыкам дровишек, там были ещё лысые скаты, из-под которых свисала кухонная, видавшая виды клеёнка. Жека задрал её, как подол.

— Ага, вот и оно!

Намертво прихваченный сваркой к углу бытовки под прорезиненной завесой скрывался старинный, клёпанный ещё, несгораемый шкаф. Весь ржавый, с виду годный только на лом. Но под сдвижными бляхами заботливо смазано. И прорези под два ключа, укрытые бляхами и контурами похожие на лабиринты, — как новенькие.

— Ну вот, — сказал Женька. — Теперь ясно.

— Кому ясно, а кому и не очень…

— Там дыра просверлена в бочине сейфа и стене. И через тягу засовы запирают в будке вход. А на самой тяге внутри сейфа скорей всего ещё замок…

— Как у Кощея! — восхитился Толик.

— Вроде того! — усмехнулся Женька. — И это меня сильно обнадёживает. Пустой сарай так не стерегут.

«Копеечка», верная, как Сивка-Бурка, скакала по кочкам просёлка, пробиваясь к трассе. Её ходовая вскрикивала на ухабах с удвоенной жалобой из-за того, что в салоне катило вместе с нами угрюмое молчание.

Мы не знали, как влезть в навороченную директорскую халабуду, без окон и дверей и полную сокровищ.

— С этим надо переспать, — сказал я, чтобы что-то сказать.

— Переспать, переспать! — огрызнулась в Толике душа деда, которой всегда требовалось всё и сразу.

— Придумаем! — в утешение Толику сказал Женька, прощаясь. — Девственницей она у нас по любому не останется!

***

А утром с весёлой интригой в глазах Толец спросил Женьку:

— Придумал? Нет? А грозился!..

— А ты переспал? — с той же подковыркой поинтересовался у меня. — И что приснилось?

— Ладно уж, выкладывай, не набивай цену! — сказали мы.

Растягивая удовольствие, Толец начал издалека:

— Был такой пишущий пенсионер от милиции Лев по фамилии Шейнин.

— Ну. Был.

— А у него рассказ о медвежатниках…

— Ну!

— Рассказ назывался, как сейчас помню, «Гусиная лапа»…

— Ну не тяни же ты кота за хвост!

— Ты консервный нож представляешь себе?

— Представляю… — проговорил Женька и задержал дыхание.

— А большой консервный нож?..

— Ха! — с криком выдохнул Женька. — Мы вскроем её, как банку килек! И я даже знаю, кому заказать инструмент! Хлопцу, который делал для Димки систему выдачи заказов!

— Смысл понятен… Но как оно поведёт себя на деле… — бормотал, вникая в наш эскиз мой куряжский друг Михаля. По-боксёрски агрессивно сутулый, он глянул исподлобья, поинтересовался: — Лист очень толстый надо осилить? Угу. Угу… — воспитанный колонией, он не спрашивал, где этот лист стоит и что за ним спрятано. — Придётся доработать конструкцию, просчитать пару моментов… Ну, постараемся!

Штуковиной, которую мы получили от Михали через несколько дней, впору было любоваться. Изображённый нами немощный упор преобразовался в нечто напоминающее танковые гусеницы с научно рассчитанной линией изгиба и острейше отфрезерованными зубцами, нацеленными впиваться в поверхность, чтобы тащить за собой резак. А сам нож! О-о!.. А идея сделать его съёмным и дать пяток запасных?! А укороченная толстая рукоять и набор разной длины труб, надеваемых для рычага?!.

***

Выбрались заполночь, имея при себе взятку для собачьей братии, перчатки, чтобы не наследить пальцами, тряпичные бахилы от следов обуви, ручную дрель для начального отверстия, в которое продевается острячок ножа, карманные фонари.

Чтобы не сглазить, обязали друг друга словом о добыче не говорить. Думалось, однако, только о ней, и на язык просилось то, что первым сорвалось у Тохи:

— Сколько там, а?

— Много! — отрезал Женька, пресекая разговор.

Толик стойко продержался минуты три и сказал:

— Я Надьку узнать заставил: он шестнадцать лет на фабрике…

Мы с Женькой нашли в себе силы промолчать.

— Я на глазок прикинул, сколько за год… — просочилось из Толика минут через пять.

Одно слово от нас сняло бы запрет, но мы не отзывались, и он тужился, глядя на дорогу с таким выражением, будто мы в чём-то очень провинились перед ним.

— Перемножил… — будто случайно выпало из него.

— Математик! — обругал его Женька, и Тоху прорвало:

— Там такое выходит — не выговоришь! А в чём он держит, а? Я у Палвана кожу брал на складе, так тот всё золото покупал — колечки, серёжки…

— Ну и дурак! — не похвалил Палвана Женька. — Поменять обратно на деньги — берут как лом!

— Хоть так. А то у него в реформу, в шестьдесят первом, всё ухнуло.

Женька не ответил.

Толик снова надулся и, немного погодя, проговорил, отвернувшись к окну в дверке:

— И в облигациях, в процентных…

— Это ещё хуже! — всполошился Женька.

— Чем? — не понял Толян. — Они, бывает, выигрывают, а нет — в любой кассе обмен.

— И тебя с ней под белые рученьки!

— А-а, если нас!.. — сообразил Толик. — Если нас, то — да… — встревожился он. — Нас — могут…

Однако его уверенность в чём-то счастливейшим образом возникала из того, чего ему хотелось, и часто накликала удачу.

— Не, золото — не его песня! — сказал он, отметая сомнения. — И чтоб Мефодий в сберкассе топтался с облигациями… Не, там наличка! Вот заживём! — воскликнул, потирая баранку. — Купим вам по старому «жигулю», а мне — новьё!

— Видал: ему новьё, а нам рухлядь!

— Дурак! Пока научитесь — новое бить?

— И прокатимся в Москву, — поддался фантазёрству Женька. — Что-то я уже соскучился…

— И в Питер! — размечтался и я. — Девчонок возьмём…

— Хватит одной Маруськи. И весело с ней.

— Не, я Надьку возьму, она тоже молодец.

— Тогда уж и Любашу с Валюшкой, — согласился Женька. И вдруг, рывком развернувшись ко мне, в смятении объявил:

— Главное забыли!

— Что? — выкрикнул Тоха и ударил по тормозам.

— Что? — всполошился я.

— Что мы эту парочку лишим золотого запаса!!! — крикнул Женька, вдохновлённый местью.

— Дурака кусок! — проворчал Толец, включая первую.

— Как бы старый скупердяй ручонки на себя не наложил! — не слыша его, вёл своё Женька. — Шутка сказать, всё его добро, на которое жизнь положил, рублик к рублику припрятывал, и — кому? Кому?!

— А чем ментов греть? — нашёл он ещё повод к злому ликованию.

— Боюсь, ментов уже греть не надо, — сказал я. — Мы их сами так разогрели!..

— Остынут! Мент — он как рыба, ему своей температуры иметь не полагается.

*****

Прелюдия повторилась нота в ноту: собачки, прожектор, Андрюха в трусах.

Когда поднятый по тревоге хозяин махнул рукой на наше присутствие, лукавые дворняги сделали вид, будто поняли дело так, что нам позволено. И, переваривая проглоченную колбаску, более, несмотря на все наши бесчинства, не издали ни звука.

По швам и ответу на стук мы нашли рёбра остова и в нижней части чистого простенка пустили в ход сверло. Писк металла, подъедаемого металлом, словно голыш по воде, поскакал над заливом, отзываясь робостью в наших сердцах. Хищный, как клык, нож вошёл в отверстие; сминая лист, пролез глубже, с помощью упора сделал надрез и проник под лист всей длиной. Близость грунта позволила накинуть лишь самый короткий рычаг. Толик потянул на себя трубу — лист вздулся под лезвием, но остался цел. Женька оттеснил его, нашёл опору ногам и рывком штангиста всей силищей вложился в инструмент. Будка взревела, как живая, и на её боку рваной раной вскрылся первый надрез.

Мы присели, со страхом ожидая, что всполошится вся округа, но тишина сомкнулась над потревоженным местом, оставив слышным только собственное наше волнение.

Женька завёл нож глубже и сделал второй рывок. На пятом подходе он выдохся. Но резак ушёл выше, позволив накинуть рычаг подлинее и Толику сменить Женьку. Когда тяжело переводя дух, Толец уронил руки, возможность убедиться в том, что работа взломщика — каторжный труд, выпала мне. Зато под гнётом усилий обреталось безразличие к дикому вою, который, как резонатором, издавался всей поверхностью бытовки и взывал ко всем четырём сторонам света.

Зубья двух гусениц упора вгрызались и, подбуксовывая, надрывали поверхность, оставляя ужасающие следы. Нож раздирал, вспарывал, и прорезь, изжёванная по краям, казалась проеденной каким-то невиданным чудищем.

Мы продвигались вверх, меняя и меняя насадки. Вот и самая рослая труба. Пошло! Пошло! Женька с богатырским сапом налёг на рукоять и — хрусть! — нет ножа. Тверда сталь невероятно. Тверда, но ломка. Вывернув болты, меняем лезвие. Дальше! Круче и круче забираем по кривой. Резать на уровне груди одно удовольствие. Будка вскрикивает, плачет.

— Жалуется! — замечает Женька.

— Мы тоже в последнее время…

— И никакая сука ей не поможет!

— А нам?

Надрез изобразил собой большое ухо, вышиною в половину Жекиного роста.

Втроём продеваем пальцы в изгрызанную прорезь, ногами упираемся в живой кусок стены. Дружно — р-р-раз! — и ухо оттопырилось, открыв проход.

Внутри, копируя сцены обысков из незадачливых кинушек, мы в спешке принялись выворачивать всё из ящиков и сваливать с полок на пол. В считанные минуты места поиска были опустошены, а пол под нами сделался непроходимым.

По голосу Женьки, прохрипевшему: «Пусто!» — стало ясно, что он в панике. Не выносил он, терпеть на мог замкнутой тесноты. Натыкаясь в полутьме на нас и стены, ещё держался, но когда в сваленной рухляди стали вязнуть ноги, дрогнул.

— Уходим! — крикнул он нетерпеливо.

— Куда?! — возмутился я. — Мы ещё толком ничего не посмотрели!

— Что смотреть, где?! — ударился он в псих.

— Так, — отрезал я, — пока не обшарим здесь каждый сантиметр…

— Шарьте! — счастливо нашёлся Женька. — Я на стрёме! — и выскочил на волю.

«Чувствуйте себя как дома!» — учил Шульц, предводитель грабительских вылазок детства. И для наглядности пристраивался по-хозяйски отлить у деревца в чужом саду. Он всегда истрачивал минуту-другую на что-то потешное, дерзкое, совсем не идущее к делу, и воровская трясучка как миленькая отпускала нас, ведомых им боягузов.

— Чувствуйте себя как дома! — сказал я себе и Тохе.

Толик нервно хохотнул и спросил:

— А шарить где?

Я не знал, где, и, затягивая время, предложил:

— Где? А давай подумаем…

— А что думать: потолок голый, полки мы ободрали…

— Потолок голый, полки тоже… — повторил я, чтобы что-то говорить. — Что остаётся?

— Пол? — спросил он с неуверенностью ученика, из которого вытягивают ответ наводящими вопросами.

И я, услыхав отгадку, которой не знал, умудрённо, будто этого как раз и хотел от него добиться, согласился:

— Пол!

***

И мы взялись терпеливо возвращать имущество Ивана Мефодиевича на полки. Внизу открывались прямоугольные ячейки из сваренного уголка, устланные досками. Ниже ячеек — сплошное железо, как на стенах. Квадрат за квадратом вскрываем полы — железо. Под отсеком в геометрическом центре бытовки тоже железо. Такое же, как и везде, но чем-то и не такое. Тронули — звук пустоты. Пошарили лучом — ага, головка болта. Держать болт ничего не держит, вынуть — вынимается. Но раз — и упёрся. Да это ухватик, а железка — люк! Открываем и видим в аккуратном приямке напольную кассу. Такими фабрика снабжала все крупные точки. Родная её сестрица стояла и у меня — несгораемый сундук с откидною, вверх, крышкой и двумя скобами по дальним краям для перетаскивания.

— Есть! — в один голос просипели мы сухими от пыли глотками. — Есть!!!

Обдираясь о рваные края дырищи, на зов вломился Жека. Сходу ухватившись за одну скобу и показывая нам на вторую, скомандовал:

— Взяли!

— Ы-ы-х! — ухнули мы, и касса, двустенное стальное чудище, набитое в простенках песком, словно сама собою выпрыгнула из приямка.

— Ходу! — дохнул Женька, ринувшись наружу и увлекая за собой сундук и нас, едва живых от тяжести.

Не разбирая дороги, напрямик сквозь заросли мы продрались к берегу. На чистой полоске у воды, не сговариваясь, уронили ношу, и я услышал, что Женька хихикает, а потом, что хихикаем Толик и я.

— А-а, падла старая! — приговаривал Женька. — Не хотел, сука, жить мирно?

Посмеявшись и немного отдохнув, снова взялись за поручни. Но на этот раз лишь с Женькиной стороны, и лишь на мгновение сундук приподнялся от земли.

— Что же он туда напихал?! Слушай, у тебя такая же в кабинете, как она по весу?

— Не пушинка, — сказал я, — но с этой… Здесь центнера два содержимого, не меньше.

— Золотишко?

— Ну уж точно не бумага! — уверил Тоха. — Или всего понемногу…

— Надо же: стырить стырили, а унести — зась!.. Спрячем?

— Найдут!

— Найдут, — согласился Женька.

— А если?.. — показал Толян чудо-открывашку, которую, как чайка на лету, склюнул на бегу с земли свободной рукой.

Я сходил за дрелью, брошенной у бытовки, вернувшись, начал сверлить.

Тоха отрицательно помахал у меня перед носом пальцем и показал ближе к углу.

— Какая разница? — огрызнулся я.

Он вырвал у меня дрель и, уперев сверло в точку, на которую указывал, с остервенением завертел ручкой, выговаривая сквозь зубы:

— Оно же двойное, как ко второй стенке будем подбираться?

***

От резака, взятого на рычаг, касса уползала по песку. Женька и Толец стали на неё сверху, я резал, стараясь держаться ближе к ребру, и на повороте сломал лезвие.

— Нежнее! — охнул Жека. — Все запасные изведём — что тогда?

Руки так тряслись от усталости, что ключ не попадал на головку болта.

— Что же там? — добивался Тоха. — Не рубли же юбилейные он там копил! А если золото — как потащим?

— Сам думаю! — огрызнулся Жека, у которого уши пухли от тяги курнуть. — Если что, штаны с тебя спустим — уже два мешка.

— А чё это с меня? И моих не хватит. Твои бы в самый раз…

— Успокойтесь, — призвал я, сменив резак. — Под рыжее я и трусы сниму, а не то что…

Толян оказался прав: подобраться ко второй стенке удалось почти в самом центре. И она была тонкой, тянулась за ножом, как резиновая.

— Присвети! Да не сюда! — шипел Жека, торопясь заглянуть в первый надрез.

— Блестит?

— Темно, как в жопе! Режь, там увидим!

— А хоть бы и как лом… — размышлял Тоха. — Когда столько… А почём дают за грамм?

В развороченный надрез Жека, не дав заглянуть, сунулся по локоть.

— Тяжёлое, цельное… — бормотал. — Как вроде чугун…

— На кой нам чугун! — вспылил я, злясь на него за нелепые фантазии.

Он ухватился, так и сяк повернул что-то неудобовынимаемое и, ранясь о рваное железо, вынул прямоугольный чугунный блин из наборного противовеса к трактору «Беларусь». Его, готового сполна взять на себя вину за то, ЧТО достал, как нерадивого, отпихнул Тоха и сам сунулся в дыру. Не щадя в нетерпении собственной руки, он выдрал из оскаленной, как акулья пасть, прорехи точно такой же блин — пупырчато-чугунный, новый, в свежей заводской покраске. И, в яростном порыве добраться до спрятанного за ними, стал один за одним выдёргивать и швырять в сторону такие же отливки.

— Пусто! — вымолвил он наконец и, шаря внутри, влез всей рукой. — Не! — воскликнул вдруг потрясённо. — Кажись, бумага…

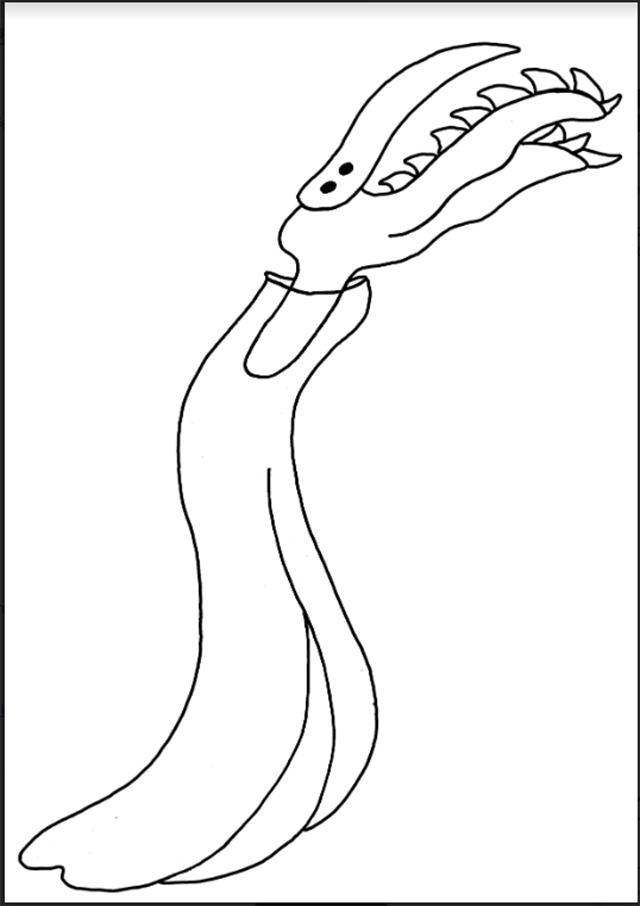

И на забрезживший предутренний свет из вспоротого чрева кассы явилась красочная страница журнала «Крокодил», где на салатовом фоне светилась розовым упитанная дуля с лаконичной подписью: «Во!»

— Га! Га! — словно движок, который никак не заведётся, выстреливал Женька толчками смеха. — Га-га-га! — показывая на нас пальцем, завёлся он.

— Гы-гы-гы! — показывая на него, извалянного в песке, как сырая котлета в сухарях, заржали мы.

На дрожащих, подгибавшихся от усталости ногах добрели до машины. Женька, припав на крышу и погладив, впервые сказал ей:

— Ласточка!..

Георгий Кулишкин

Рисунок Оксаны Бочарниковой

«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке

«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке