ЗНАКИ

Жизнь часто посылает нам знаки. Большей частью мы не замечаем их, не читаем и проходим мимо. Иногда мы осознаем это задним числом: вот, был же знак, как мог я его не понять! И совсем уже редко даются знаки настолько отчетливые, что не прочитать их уже невозможно…

В какой-то момент жизни моя всепоглощающая любовь к боевым искусствам, которой я заболел в четырнадцать лет и которая, видоизменившись, пребудет со мной до конца – начала остывать. Мне было уже хорошо за пятьдесят. Я не превратился в «усталого мастера», как иронично называл самодовольных, все уже постигших тренеров мой друг Игорь Гусев, редактор рижского журнала «Кумитэ», – я не был мастером и не считал себя мастером. Были ученики, была школа, я с радостью шел на тренировки, интересовался другими системами и школами – но детский восторг перед искусством боя, восторг битого-перебитого задохлика, которым я был когда-то, – уже ушел. Все чаще вспоминались слова учителя, что с возрастом так и должно происходить. Меня все больше интересовала другая сторона восточных учений – медицина. Целительство. Воистину, «время убивать – и время исцелять»… Какие-то основы восточной медицины у меня были. Было самообразование, были уроки по медицине в обучении боевому искусству, обязательные в каждой серьезной школе. Но сейчас как-то само собой начали возникать люди, у которых можно было чему-то научиться. Иногда мы просто общались – то, что это была учеба, я понял гораздо позже.

Я подружился с живущим в Риге удивительным монгольским целителем Ганцогом – насколько слово «подружился» может быть здесь уместно. Он регулярно «подкачивал» меня – для профилактики и омоложения, – и в какой-то раз отказался брать с меня деньги за сеансы. Он начал объяснять мне, как именно работает и что делает – раньше такого никогда не было. Ганцог едва говорил по-русски, но каким-то образом я понимал все, что он хотел мне сказать. Когда у целителя брали интервью для газет, он просил меня подойти, и я «переводил» журналистам его слова, а Ганцог кивал и улыбался своей детской улыбкой. (Незадолго до моего возвращения в Израиль, когда начались в организме явления непонятные и удивительные, я поехал к нему спросить, что вообще со мной происходит. Ганцог посмотрел куда-то над моей головой и спокойно сообщил: «У тебя открылось. Ты теперь можешь лечить. Только подумай, нужно ли тебе это…»). Но сегодня рассказ не о нем…

У меня был контакт с Рижской буддийской общиной тибетского буддизма, куда регулярно приезжали ламы-целители – невысокие счастливые люди в пурпурно-желтых одеяниях, выглядевшие максимум лет на тридцать в свои пятьдесят-шестьдесят, – с гладкой, без морщин, кожей и без единого седого волоса. Латвийские буддисты верят, что Латвия кармически связана с Тибетом. Может и так, – на сегодняшний день Далай Лама уже четырежды посещал Латвию и, думаю, что это совсем не случайно. Контакт сообщил мне, что в ближайшее время состоится двухдневный ретрит, семинар, по лечебным тибетским практикам. Ретрит должен был проводить Нубла Кончог Тензин Ринпоче – «Драгоценный на Западе» – лама очень высокой ступени посвящения; недавно, по словам контакта, закончивший четырехлетнее отшельничество в пещере и спустившийся к людям для дальнейшей передачи учения. Ретрит не афишировался – о нем знали только члены общины, ну, и отдельные доверенные товарищи. Стоимость участия в ретрите была вполне приемлемой – правильные буддисты, как известно, народ небогатый – и я с радостью вписался.

Ретрит проходил летом, на природе, в гостевом доме, – бывшей усадьбе, а в советские времена – ведомственной турбазе. Впрочем, она и выглядела, как турбаза, – с тех лет мало что изменилось. Усадьба, муйжа, располагалась на берегу озера – одного из многочисленных чудесных латвийских озер, чью прохладу я с тоской вспоминаю на нашей адской израильской сковородке. Публика на ретрит собралась довольно разношерстная. Было некоторое количество явно шизанутых личностей, без которых никогда не обходятся подобного рода собрания; большинство, впрочем, выглядело вполне нормально. Мне, собственно, было все равно: не было никакого желания общаться и завязывать знакомства.

Вечером, накануне ретрита, я прошелся по берегу озера и встретил самого Ринпоче, в сопровождении еще двух монахов и руководителя общины – их разместили в отдельном домике, поближе к воде. Неожиданно для себя, я подошел поздороваться. Они, улыбаясь, приветствовали меня традиционным жестом, который я повторил, довольно-таки неумело. Кто из троих монахов был Ринпоче, было понятно сразу, хотя на всех были одинаковые пурпурно-желтые ткани: «короля играло окружение». Как и все тибетцы, он был невысоким, среднего телосложения и совершенно неопределенного возраста. Веяло от него покоем и умиротворением, и было еще какое-то непонятное ощущение свежести, которое мне запомнилось. Я отошел и еще раз посмотрел на них со стороны. Тибетские ламы – в декорациях советской турбазы и на фоне латвийского пейзажа – выглядели совершенно сюрреалистично; впрочем, сюра в моей жизни было предостаточно…

Проблемы, и неожиданные, возникли у меня с утра, с самого начала ретрита. Занятия проходили в раскинутой на поле, в некотором отдалении от озера, большой парусиновой палатке, где помещалось человек шестьдесят – а то и больше – участников. Над головами был тент, защищавший от дождя и солнца; были и парусиновые стенки-боковины. Сейчас, поскольку дождя не было, эти боковины свернули. В одном конце палатки был устроен небольшой помост для Ринпоче и монахов; занавес за их спинами был украшен буддийской символикой. Напротив помоста стояли ряды стульев для слушателей, и на каждом стуле уже лежал приготовленный набор материалов для ретрита: листочки с изображением будд и бодхисаттв, мандалы для медитаций и тексты мантр и молитв.

Мы расселись. Руководитель общины произнес вступительное слово, подчеркнув, какая честь оказана Рижской сангхе, представил Ринпоче и предложил прочитать совместную молитву, медитируя на одно из этих изображений. И тут я почувствовал напряг.

Я не был выполняющим заповеди религиозным евреем, далеко нет. Моя внутренняя религиозность была, наверное, далека от иудаизма. Я по минимуму соблюдал кашрут – разделял молочное и мясное и не ел свинину; в праздники ходил в синагогу – «обозначить присутствие» и повидаться со знакомыми; постился в Судный день, Йом Кипур. Это было все. Но чтение буддийской молитвы четко и недвусмысленно укладывалось в понятие «авода зара» – служение чужим силам. Идолопоклонство. Одно дело – не соблюдать свою традицию, и совсем другое – читать чужие молитвы. При всем моем давнем интересе и уважении к буддизму – здесь была граница. Неожиданно для себя самого, я собрал все листочки, положил их на свободный стул, – лицевой стороной вниз, – и, закрыв глаза, прочитал на иврите благословение и начало молитвы Шма: «Слушай, Израиль: Господь – Бог наш, Господь один!». При этом какая-то отслоившаяся часть моего сознания пребывала в изумлении от того, что я делал…

Ринпоче начал лекцию. (Нам повезло с переводом: переводчица, молодая красивая бурятка, говорила на прекрасном русском языке и при этом полностью ориентировалась в материале, в буддийских понятиях и терминологии. Непростая была девушка.)

Прежде всего Ринпоче объяснил, что учение буддизма – это не религия в привычном понимании этого слова, а философия, причем практическая, и буддийские практики не противоречат никакой другой религии, так что верующие других конфессий могут не беспокоиться, что нарушают свои каноны. После этого вступления он перешел непосредственно к тибетской медицине.

Честно говоря, я был в шоке. У меня было полное ощущение, что лама обращается непосредственно ко мне – при том, что сидел я где-то в задних рядах и в мою сторону он не смотрел. Я до сих пор не знаю – то ли Ринпоче всегда начинал свой лекции с такого вступления, то ли он услышал меня и решил успокоить. (Знаю, что это возможно, – тот же Ганцог демонстрировал мне чтение мыслей, да и не только он).

Его слова действительно успокоили меня, и я полностью погрузился в материал – действительно, очень интересный, – стараясь запомнить и законспектировать как можно больше. После нескольких часов интенсивной работы, когда все начали уже уставать, был объявлен перерыв на обед. Перед уходом я собрал все листы с буддийскими текстами и изображениями, положил их на свой стул и придавил сверху общей тетрадью, в которой вел конспект. Листочки эти были мне не нужны – я просто решил сохранить их на память.

Обед, за длинными столами на открытом воздухе, был строго вегетарианским, что вполне меня устраивало – не было проблем с кашрутом, которые постоянно возникали у меня в Латвии, если я не ел дома. Когда, пообедав и отдохнув, мы возвращались к месту учебы, я снова почувствовал беспокойство. Я твердо решил не принимать участие в буддийских ритуалах, – и тем не менее… Меня удивлял сам факт того, что меня это беспокоит – раньше подобного рода проблем просто не возникало. А сейчас я чувствовал, что есть какая-то очень тонкая, невидимая граница, которую я ни в коем случае не должен переступить. Повторяю, мне действительно была интересна восточная философия – буддизм, даосизм, йога: все, кто серьезно занимался восточными единоборствами, в той или степени соприкасались с этими учениями. Сейчас мне была очень интересна их медицина – но я спрашивал себя, правильно ли я делаю, что нахожусь здесь…

Погруженный в эти мысли, я кружил рядом с палаткой, и вошел, когда почти все уже сидели на своих местах. В этот момент с озера подул сильный ветер, скорее, – порыв ветра. День был солнечный и тихий, но сейчас погода, как это часто бывает в Латвии, начала меняться. Я подошел к своему стулу. На нем оставалась только моя тетрадь с записями. Все листы с буддами, мандалами, мантрами – унесло ветром.

Я получил ответ, ясный и недвусмысленный…

МАХЕНДРА

Где большая толпа стояла,

Там ходила по улицам нашим

Королева Непала, королева Непала

Ратна Раджия Лакшми.

Вася, посмотри, — какая женщина!

Вася, ведь она стройнее кедра.

Вася, ну зачем она обвенчана

С королем по имени Махендра?

«Королева Непала»

Старая бардовская песня

В 1958 году Советский Союз посетил, как принято писать, «с официальным визитом», король Непала. Простых советских людей доброй воли этот визит возбудил чрезвычайно. Во-первых, холодная война была в разгаре, железный занавес стоял несокрушимо, отгораживая страну от растленного влияния Запада, и СССР никто из забугорных паханов не посещал. Кроме шестерок из других бараков родного соцлагеря, разумеется. Во-вторых, приехал не президент какой или премьер, а самый что ни на есть настоящий король, да еще из такой далекой и экзотической страны, как Непал. И, в-третьих, приехал не один – а с очаровательной красавицей королевой, так не похожей ни естественностью поведения, ни нарядами, на суровых каменных жен советских руководителей.

Ну, и сами имена заморских гостей завораживали: король – Махендра Бир Бикрам Шах Дева, и королева – Ратна Раджия Лакшми Деви Шах. Прошу любить и жаловать. И любили, и жаловали – особенно смуглую, белозубую королеву, чья улыбка непривычно светилась тогда на первых страницах советских газет. Чтобы полюбоваться на нее, в комнаты немногочисленных счастливых обладателей первого и единственного тогда отечественного телевизора КВН набивались не только соседи по коммуналкам – в пижамах и майках – но и родственники да знакомые подтягивались, некоторые даже издалека. В костюмах, по такому случаю, и с гостинцами – отблагодарить за представление. Про королеву Непала даже песню в народе сложили – пару первых куплетов я поставил в эпиграф.

Мне было тогда пять лет, я был умным еврейским мальчиком, уже умевшим читать и очень этим гордившимся. Читал я, кроме положенных по возрасту Мойдодыров и Айболитов, все подряд, включая все газеты, до которых мог дотянуться (тем более, что газеты в те далекие годы использовались в домашнем хозяйстве вовсю – и как оберточная бумага, и как туалетная). Естественно, визит звездной пары не прошел мимо моего внимательного взора. Имена короля и королевы притягивали своим звучанием; я повторял их, как считалку, – и застряли они в моей девственной тогда памяти на всю жизнь. Эх, годы, годы…

А в 2000 году кривая да нелегкая охреневшей моей судьбы забросила меня из любимого Израиля через равнодушную Британию – в несоветскую уже Латвию, где я и осел, женившись на хорошей латышской женщине по имени Айя. Детали, не относящиеся к повествованию, опущу, ибо «краткость – сестра таланта», да и пишу я не роман о нескладной своей жизни, а так… зарисовочки. Скажу только, что закончила Айя в свое – то есть наше, советское, время – философский факультет Латвийского госуниверситета, куда и затащила меня вскоре после нашей свадьбы на встречу выпускников – повидаться с однокурсниками да похвастаться экзотическим израильским мужем. (Не то чтобы латыши никогда не видели уехавших в Израиль еврейцев – из Латвии в конце 80-х – начале 90-х уехали почти все – просто своей привычной уже израильской непосредственностью и раскованностью поведения я слишком сильно отличался от сдержанных латвийских евреев, не говоря уже о самих латышах – зажатых и закомплексованных. Да и одевался я не по-латвийски свободно и ярко).

И на этом вечере меня представили Профессору. Это был настоящий профессор, лет семидесяти плюс, умница и хитрюга, старательно игравший роль старого чудаковатого философа. Образ был законченным – от взлохмаченной седой шевелюры и кустистых бровей до обязательного просторного твидового пиджака, конечно же, мятого. В советские времена Профессор слегка диссидентствовал – впрочем, в меру. Из уважения ко мне, недавно приехавшему в Латвию иностранцу, он перешел на русский язык, не забыв это подчеркнуть. Русским Профессор, естественно, владел не хуже родного латышского.

Итак, Профессор оценивающе смерил меня взглядом, и, для начала разговора, поинтересовался моим образованием и родом занятий. Услышав, что образование у меня физкультурное и что я тренер, Профессор слегка потускнел: занятие это было в его глазах совершенно неинтеллигентным, и общих тем для беседы не просматривалось. Да и внешность моя – очки, борода и отсутствие накачанных мышц – слишком уж не соответствовали заявленной профессии. Еврей-тренер явно не вписывался в его картину мира.

Чтобы спасти положение, Айя уточнила, что я занимаюсь восточными единоборствами и, соответственно, интересуюсь восточной философией и вообще Востоком. Профессор оживился – у него появилась возможность сыграть на своем поле.

– Востоком, значит, интересуетесь, – Профессор чуть было не добавил по привычке: «молодой человек», – но вовремя осекся. – А не припомните ли Вы случайно – и он хитро прищурился – полное имя бывшего короля Непала? Он еще в Советский Союз когда-то приезжал…

Позже мне рассказали, что это была любимая «фишка» Профессора, на которой он годами «срезал» самых эрудированных студентов. Я, естественно, этого не знал. Просто в голове у меня что-то звучно щелкнуло, и королевское имя всплыло в памяти во всей своей красе.

– Махендра Бир Бикрам Шах Дева, – без запинки продекламировал я, едва удержавшись, чтобы не пропеть его, как свою считалку из детства.

Профессор вытаращил свои голубые балтийские глаза. Он был в шоке. Впервые в жизни его его «коронка» не сработала. Да еще с кем – не с энциклопедически образованным гуманитарием, как он сам, – а с тренером по мордобою. Спортсменом. «Физкультурником». Шаблон рвался с треском.

– А королева? – с надеждой проговорил Профессор. – Как звали королеву?

– Ратна Раджия Лакшми Деви Шах, – ответил я, недоуменно пожав плечами, как будто меня спросили о чем-то общеизвестном и само собой разумеющемся.

Бывшие студенты Профессора стояли вокруг, едва сдерживая смех. Айя сияла.

Профессор счастливо улыбнулся и торжественно пожал мне руку – первому встреченному им человеку, знающему, как звали когда-то короля и королеву Непала. Будь он израильтянином, он, наверное, минут пять хлопал бы меня по плечу, крича «Йа-алла!» и размахивая руками. Но он был латышом, и все свои чувства выразил этим рукопожатием.

– У Вас замечательный муж, Айя, – сказал он жене, не выпуская моей руки из могучей лапы. – Замечательный.

Мы сели за стол, и вечеринка двинулась по накатанной – тосты, воспоминания однокашников и так далее. Но весь вечер я время от времени ловил на себе непередаваемый взгляд голубых профессорских глаз.

Махендра. Эх, годы, годы…

ГОРБУШКИ ПАСТРАМЫ

Живу я, как известно моим постоянным читателям – есть и такие! – в Шаараим, старом тайманском квартале города Реховота. Больших магазинов здесь нет, только маленькие семейные лавочки-маколеты да пекарни – тоже маленькие и тоже семейные. А ближайший супермаркет сети «Шуферсаль», до которого я могу дошкандыбать пешком, находится уже в новом, элитном квартале Реховот-а-Хадаша – «Новый Реховот». Квартал, повторяю, элитный, дорогой, народ там живет зажиточный – соответственно, и цены на все продукты в их супермаркете заметно выше, чем в таком же «Шуферсале» в центре города. Посему покупки я там не делаю, разве что по крайней необходимости – «жаба душит». Кроме одного продукта, который я обычно беру именно там – горбушек пастрамы.

Пастрама, для неизраильтян, – это что-то вроде ветчины, маринованное, подкопченное и запеченное мясо. Кошерное, разумеется – курица, индюшатина или говядина. Эти самые горбушки, обрезки продаются в «Шуферсале» раза в три-четыре дешевле, чем сама пастрама, да еще гораздо вкуснее, по-моему, так как остается на них весь перец и прочие специи, в которых обваливают мясо при готовке. На витрину эти горбушки не выкладывают, надо специально спрашивать, и о существовании такого товара я и не подозревал, пока не подсказали в минуту жизни трудную люди добрые.

Как-то раз, в длинной очереди в кассу, стоявшая за мной дорого одетая, в недешевых украшениях гвэ́рет, госпожа, увидела у меня в корзине пакет с этими самыми горбушками и обрезками. Очередь двигалась медленно, госпожа явно изнывала от тоски, жаждала общения и, разглядев, что у меня в пакете, громко поинтересовалась, а для чего я это покупаю?

– С вашего позволения, гвэрет, я это ем, – ответил я, улыбаясь.

– А почему тогда просто не купить пастрамы? – искренне удивилась гвэрет, явно не догоняя.

– А просто пастрама, извините, мне не по карману, – сообщил я, улыбаясь еще шире.

Гвэрет поджала губы и посмотрела на меня, как на бомжа, обманом пробравшегося на званый ужин в закрытый аристократический клуб.

Переводить на иврит выученного в детстве наизусть Роберта Бернса – «Кто честной бедности своей стыдится и все прочее…» – было бы слишком долго, поэтому я громко порадовал собеседницу любимой цитатой из Конфуция: «В государстве, где нет порядка, стыдно быть богатым и знатным». При этом я, разумеется, объяснил ей, что Конфуций – это был вот такой древнекитайский мудрец.

Гвэрет, ознакомившись с китайской мудростью, побагровела и что-то прошипела, а народ в очереди, расхохотавшись, начал горячо обсуждать, какой, действительно, бардак царит в родном нашем государстве. Судя по всему, никто, кроме нее, к богатым и знатным себя не причислил…

Но двинемся в отдел колбас и пастрамы, где покупаю я возлюбленные горбушки мои.

Одна из продавщиц, которые там работают – маленькая, застенчивая, некрасивая «эфиопка», эфиопская еврейка, длинноносая и большеротая, лицом похожая на певицу Ахиноам Нини, только в эфиопской версии – израильтяне знают, остальные могут погуглить. На иврите она говорит не очень хорошо, с сильным амхарским акцентом; работает медленно и неуклюже, копошится сосредоточенно, и в ее смену, особенно после рабочего дня, у отдела всегда собирается очередь. Не упомню, чтобы она когда-нибудь улыбалась.

В прошлый раз, когда взвешивала мне «эфиопка» очередную порцию горбушек, я заметил у нее на руке массивный серебряный браслет, кустарной работы, явно оттуда. Как было не сказать, что браслет очень красивый и очень ей идет! И как она просияла, и какие белейшие у нее зубы – не чета моим, навеки прокуренным…

А сегодня, спустя недели три, я снова оказался в «Шуферсале» в ее смену. Господи – она меня запомнила! Меня встретила та же роскошная улыбка во весь ее большой рот.

…Она перерыла весь холодильник, чтобы найти мне эти несчастные горбушки…

…Она старательно очистила каждый кусочек от остатков упаковки, чего не делала никогда…

…Она, молчунья, непрерывно щебетала, рассказывая мне, что все ну очень свежее, что у них за этим очень следят, что все просроченное сразу выбрасывают и что я могу не волноваться – хотя я и раньше не волновался…

…И так аккуратно все упаковала, и с той же ослепительной улыбкой пожелала мне хорошего дня…

Господи, как же мало нужно, чтобы осчастливить маленькую некрасивую «эфиопскую» продавщицу, похожую на левую дуру Ахиноам Нини! И как, наверное, тошно и скучно живется богатой гвэрет, у которой никогда не будет такого замечательного серебряного браслета работы безвестного эфиопского мастера…

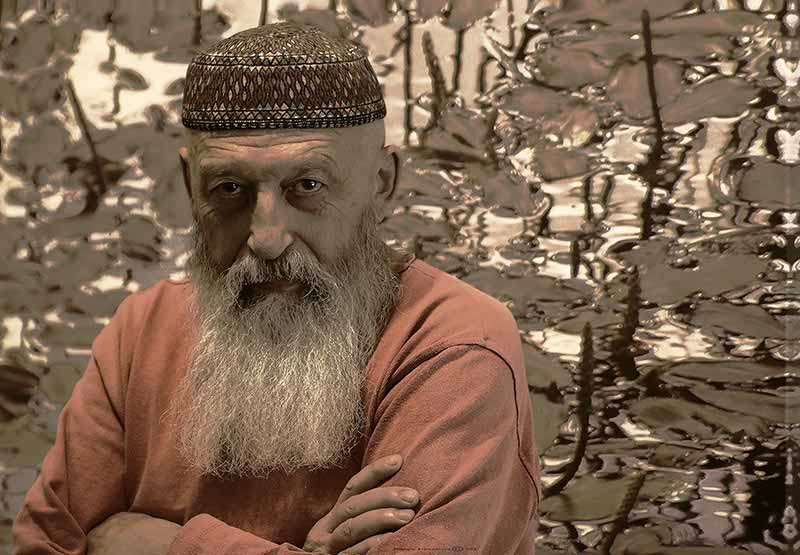

Юрий Фридман-Сарид

Фото — Шломо Бронштейн

«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке

«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке