По ту сторону холста

На свете нет двух одинаковых, даже принадлежащих одному семейству, цветков. Нет и двух повторяющихся песчинок или снежинок. Так задумано, поскольку только различия образуют живой узор бытия. Ни снежинкам, ни песчинкам, ни цветам не нужно заботиться о своей особенности. И нам бы не следовало. Но нас так терзает эго и страх невыгодных нам сравнений, что мы, во что бы то ни стало стремимся ни в чём не повторить друг друга. Поскольку этого требует почти каждое Я, мы постепенно и незаметно из личностей превращаемся в разноцветный пластилиновый комок неповторимо одинаковых индивидуальностей.

В свою давнюю и недолгую бытность преподавателя МХК, говоря о кубофутуризме, я ставил перед аудиторией две репродукции: «Точильщика» Гойи и «Точильщика» Малевича. Из сурового сумрака Гойи на нас (неужто действительно на нас?) смотрит судьба, история человека, всегда готового к занятию своим ремеслом, к работе, доведённой до автоматизма, мы попадаем в мир привычного тягостного однообразия, проходящего под пение стали на точильном камне.

У Малевича человек исчезает, пропадает в снопах режущих глаз многоугольных искр. Художника захватывает «принцип мелькания», шаманская магия вращения каменного колеса, превращаемого им в символ движения. Кубофутуризм – символизм, возведённый в абсурдный абсолют. Символ здесь – не знак, наделённый образным смыслом, не художественное средство, а самодовлеющая цель и центр не только осязаемого, но и метафизического холста, которым для художника является мир. У супрематистов и кубофутуристов не предмет и фигура становятся символом, а сам символ нагло обнажается до состояния нового иероглифа, смыслы которого передаются через нарочито выпуклую, почти пифагорейскую геометрию. Если вы можете представить себе поэта, содержание строк которого заключено в упоённом любовании алфавитом, тогда кубофутуризм – для вас. При этом у картины Малевича есть одна особенность, мимо которой пройти нельзя: при взгляде на его «Точильщика» становится отчётливо слышен звук затачиваемой стали.

Помню, как ту часть аудитории, что предпочла Малевича, я звал про себя «программистами», увидевшими на его картине прообраз языка Бейсик или Паскаль. Те, кто выбирал Гойю, были для меня холистами и поэтами. Возможно, я ошибался.

Если вспомнить вариацию Пикассо на тему «Менин» Веласкеса, можно сказать, что символический реализм часто становился жертвой нового искусства, но даже Пикассо не превращал известный образ и сюжет в пазл из частиц субатомной величины, чтобы собрать его по своему усмотрению, как это сделал Малевич.

***

О сравнении «Менин» Веласкеса (1656) и Пикассо (1956) написано много и многое. Исследователи подробно останавливались, как на повторении композиции, так и на непропорционально большой, по отношению к остальным фигурам, чёрной фигуре художника.

Но почему виртуозно владевший реалистической манерой письма Пикассо пишет своих «Менин» в детской, нарочито примитивной манере?

К этому можно относиться по-разному, но Пикассо, как никто другой, был уверен, что следующим этапом развития после кризиса реализма, связанного с распространением фотографии, и провала импрессионизма, пытавшегося сделать свой субъективно-чувственный метод темой в изобразительном искусстве, станет именно непосредственный детский и схематичный неолитический рисунок. Эта манера, по мнению Пикассо, стирала все формальные преграды между художником и его объектом, позволяя писать не объект, а своё отношение к нему.

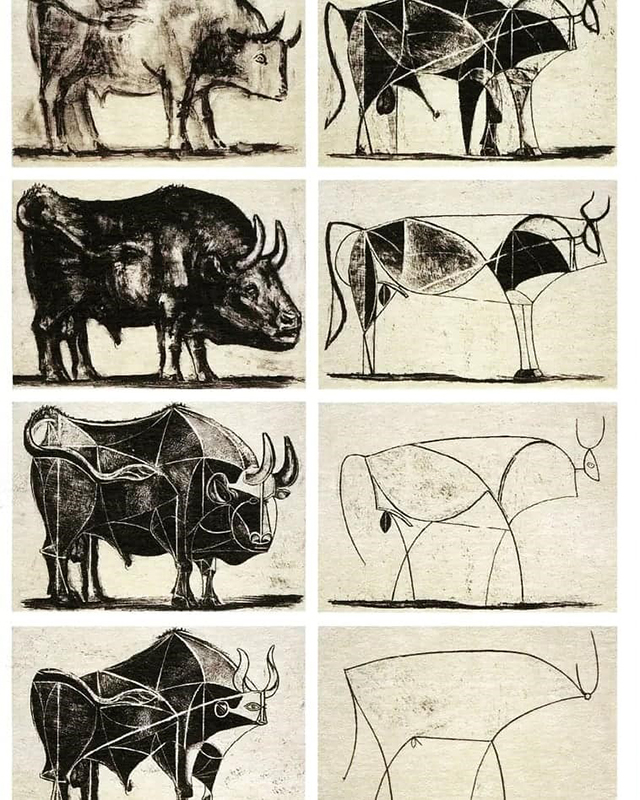

Вспомните хотя бы опыты художника по изображению живого одной безотрывной линией. Его бык, вначале прописанный по реалистическому канону, в ходе этих опытов становится всё более схематичным, превращаясь в одну изогнутую линию, подобно символу рыбы в катакомбах первых христиан. Так художник, следуя принципам Пикассо, исполняет первоначальную задачу живописи: создать не копию объекта, а его знак, идею, прообраз, существующие вне перспективы, времени и пространства. Именно так писали шаманы, подчиняя себе, как они полагали, дух изображённого. Именно так рисуют дети, манера которых пленяла Пикассо тем, что они могут изобразить не конкретных собаку и человека, а собаку и человека вообще.

Но главной причиной тяги художника к наивному детскому рисунку являлась вера ребёнка в одухотворённость и реальность изображённого им.

В своих «Менинах» с помощью подражания детям Пикассо попытался вызвать к жизни умершую сестру. Её фигура занимает на холсте то же положение, что и фигура инфанты Маргариты на полотне Веласкеса.

К экспериментам с наследием Веласкеса в ХХ веке относится и серия полотен Френсиса Бекона «Кричащие папы». В ней английский художник, поместив реалистичные портреты понтификов кисти Веласкеса в мир теней заставляет несчастных римских архиепископов орать от гнева и ужаса. Это переосмысление классики, в отличие от попытки Пикассо, отнюдь не претендует на открытие нового художественного языка. Оставшись в рамках реализма, тяготеющего к импрессионизму, Бэкон сумел показать вопль отчаяния человека, разочарованного в вере. Этот вопль настолько ужасен и ярок, что заставляет нас отшатнуться от тьмы, в которую погружён отвергший Бога человек.

Пикассо ошибался. Ему на смену пришла не детская непосредственность, а абстрактный экспрессионизм Джексона Поллока, попытавшегося избавиться как от объекта, так и от художника и отдать холст на откуп голой, тёмной эмоции. Но «Менины» Пикассо так и остаются его попыткой оказаться по ту сторону холста и детским плачем по сестре.

***

Истинная трагедия для эго — понять, что ты обычный, и любые твои способности — дар Божий. Но как передать, что обычный — не значит нелюбимый? Подобно тому, как нашим прикосновением оживает оловянный солдатик, мы оживаем прикосновением Божьим. Навсегда.

Григорий Хубулава

«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке

«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке