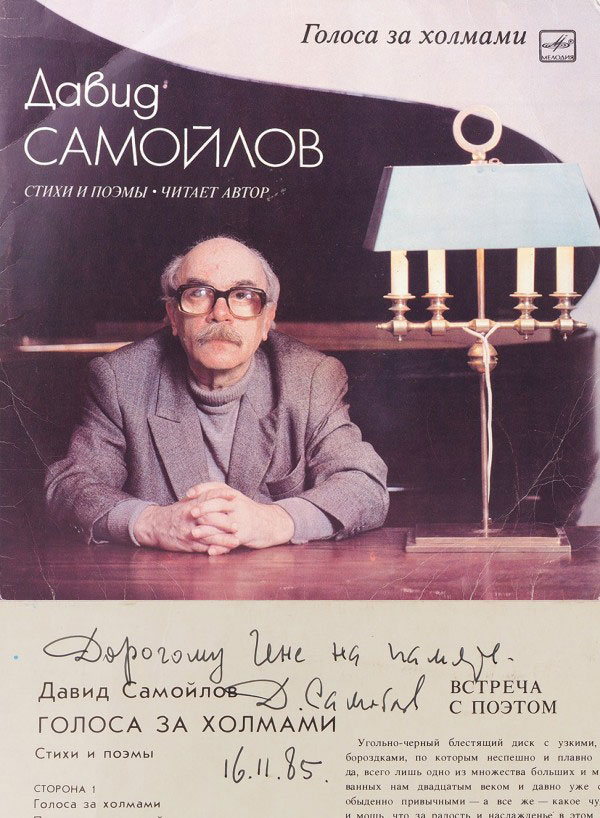

К 100-летию со дня рождения Давида Самойлова

Он не любил славословий и словоизлияний в свой адрес – и без них знал себе цену. Поэтому я не буду повторять то, что не раз сказано другими – замечательный, видный, выдающийся и так далее, и тому подобное (хотя он был и первым, и вторым, и третьим, и даже… ну, сами понимаете…) и предлагаю читателям «Нового Континента» несколько фрагментов из воспоминаний – память, шумит, как дождь… – о Давиде Самойлове и времени, в котором он жил.

До последнего часа

Я познакомился с ним в свои студенческие годы, его сын, ныне прозаик Александр Давыдов, был моим близким товарищем. Знакомство вскоре переросло в общение, общение в дружбу. Дружба продолжалась вплоть до его последнего часа, который для него пробил в Пярну 23 февраля 1990 года на вечере памяти Бориса Пастернака в Таллинне, который он же и вел. Давид Самойлов рухнул на сцене и… ушел в бессмертие. К нему бросились стоявшие за сценой жена Галина Ивановна и Зиновий Гердт, но…

Одних уж нет, а те далече

Круг близких людей 50–60-х годов постепенно исчезал и в конце 80-х почти исчез – одних уж нет, а те далече.

Д.С. не раз говорил о том, почему было принято решение об отъезде на «берега пустынных волн».

Когда при этом присутствовала Галина Ивановна, она добавляла что-то свое – какие-то штрихи, детали, которые он иногда упускал.

В промежутке, в середине 70-х, его личное время пришло к очередному рубежу, но на этот раз уперлось не в стену, как это было после войны, когда молодого поэта не печатали и могли посадить, а в вату – и это было похуже стены.

Что же касается времен, то они стояли сумрачные и выморочные – кто-то из друзей эмигрировал, кого-то посадили, кто-то тихо угас. Среда таяла на глазах, привычный московский круг, существовавший в брежневские годы, распался – людей вокруг было много, а прежнего круга не было.

Он всегда и везде оставался самим собой и от литературной братии, постоянно околачивающейся в ЦДЛ, держался особняком. Игнорировал заседания и официальные собрания Союза, не участвовал в склоках и разборках противоборствующих лагерей, группировок и течений, иногда заканчивавшихся пьяными проклятьями в коридорах Клуба и руганью на кухнях московских квартир. А если высказывался, то в официальной печати делал это насколько возможно честно, в дружеском же общении не стеснялся, точно определяя – кто есть кто.

Никогда не скрывал своего презрения к все больше и выше поднимающим голову русситам, как тогда называли откровенных шовинистов и националистов. Не раз говорил мне, что у всей компании поэта Стасика Куняева и фашиствующего идеолога «правых» критика Вадима Кожинова никаких идей, кроме поганых, вроде антисемитизма, нет. Я об этом знал, поскольку, преодолевая отвращение, читал статьи этой шайки в «Нашем современнике» и «Молодой гвардии».

В те годы Самойлов дружил с Юрием Левитанским. Лидией Чуковской, Львом Копелевым, Юлием Даниэлем, композиторами Борисом Чайковским и Давидом Кривицким, все больше сближался с актерами – Зиновием Гердтом и Михаилом Козаковым, не утрачивал связей со старыми школьными друзьями – астрономом Феликсом Зигелем и Анатолием Черняевым, в те годы работавшим в ЦК и ставшим помощником генсека Михаила Горбачева в годы его нахождения на Олимпе власти. Изредка перезванивался с Олегом Трояновским, в те времена – послом СССР в Японии. До войны они вместе учились в ИФЛИ. Но общение было более душевным, нежели духовным.

«Надо готовиться к смерти…»

Постепенно назревал кризис – не творческий, а возрастной. Все больше и больше думалось о том, «что там, за поворотом». Возрастной кризис не обязательно совпадает с творческим, который может случиться в любое время. Поэтому стихи писались (и какие!) и собирались в очередную книгу «Весть».

Там были такие вещи, как «И ветра вольный горн», и «Выйти из дома при ветре…», и одно из моих любимых «Кто устоял в сей жизни трудной…».

«Холодно. Вольно. Бесстрашно»

В эти же 70-е годы окончательно надоела советская власть. Если «от детских простуд ежедневных», еще можно было куда-то деться – в конце концов, со взрослением детей простуд становилось все меньше и меньше, то от советской власти, казавшейся в те времена болезнью вечной – некуда. Разве только на Запад. К чему и призывала Г.И., которая убеждала мужа уехать из страны и почему-то в Италию.

Д.С. не был ни диссидентом, ни правозащитником, у него была другая профессия. Но как крупный и честный писатель, придерживавшийся в своем литературном поведении правил чести и благородства – да и по внутреннему своему мироощущению тоже, он не мог не только сочувствовать правозащитникам, но и помогать – подписывал в их защиту письма, под своим именем публиковал переводы Юлия Даниэля, когда тот вышел из тюрьмы и государство (в лице издательств) не давало ему работы, следовательно, лишало возможности нормального существования.

Все идеи не разделял, поскольку диссидентская среда, как и любая другая, исповедующая определенные взгляды, была неоднородной, и люди встречались там самые разные и разношерстные, некоторые с нравственной червоточинкой и самого разного калибра и масштаба: были Лев Копелев и Лидия Чуковская, но были и крайние русские националисты — сторонники «особого пути» России, исповедовавшие махровое православие и монархию; были люди, придерживавшиеся умеренных почвеннических взглядов; замечались и «истинные баптисты», и «истинно-православные христиане»; участвовали в протестах против режима и активисты сионистского движения, требовавшие отпустить их в Израиль.

На первый вечер Д.С. в ЦДЛ, который был устроен к его 50-летию, мы, молодые, веселые, пришли с Сашей. И сразу же отправились в буфет пить пиво. Затем, устроившись на балконе, стали внимательно наблюдать за происходящим.

Зал был переполнен, пришли все, кто любил поэзию Самойлова. Пришел на вечер и Андрей Дмитриевич Сахаров, чье имя тогда уже было под запретом. Два года назад он опубликовал свои «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», которые гуляли в самиздате и которые глухо, не называя имени автора, критиковали в подцензурной печати.

По молодости лет мы не понимали тогда всего значения личности Сахарова, для нас он был очередной фрондер, только не из литературной среды. ЦДЛовское начальство косилось на Д.С., который не просто раскланялся со своим знакомым, но и публично приветствовал его.

Для тех времен это был не просто жест вежливости, а поступок.

Через двадцать лет А. Д. Сахаров в своих «Воспоминаниях» опишет, как незадолго до своей высылки он с Еленой Боннэр побывал на авторском концерте Окуджавы, а затем в гостях у Д.С., с которым она была знакома с давних времен.

Из «Воспоминаний» Андрея Сахарова:

В те же осенние дни Люся повезла меня к Давиду Самойлову – прекрасному поэту, быть может, лучшему сейчас поэту классического звучания, прямому наследнику поэзии ХIХ века… Самойлов прочитал свои новые стихи, осведомившись сперва, могу ли я долго слушать чтение. Он прекрасный чтец, голос его в домашней обстановке звучал, по-моему, даже лучше, выразительней, чем на эстраде…

После визита опальной пары Д.С. записал в «Дневник»:

Приезжала Е. Боннэр со своим новым мужем – академиком Сахаровым.

Чудаковат, добр, необычен.

– У националистов нет перспектив. Они сходят на нет. (В разговоре о двух реальных мировоззрениях: технократы и националисты).

О романе Солженицына.

– Не думаю, чтобы понравилось.

Сахаров в конце своей книги скажет, что самойловские строки из одного стихотворений, посвященных Пушкину («Болдинская осень») –

Благодаренье Богу – ты свободен –

В России, в Болдине, в карантине!

– могли бы быть внутренним эпиграфом («для самого себя») к его «Воспоминаниям».

Д.С. всегда дарил Сахаровым все свои новые книги и никогда не скрывал своих отношений ни с ними, ни с Копелевым, ни с Даниэлем, а времена были не такими уж и вегетарианскими.

«Враг народа»

Осенью 1976 он обедал с уже жестко преследуемыми властями академиком и его женой в публичном (во всех смыслах) месте – ЦДЛ. Об этом возмутительно-вопиющем факте писательскому начальству, в котором, кстати, настоящих писателей было кот наплакал, все сплошь партийные функционеры и бывшие кагэбэшники – донесли «доброжелатели» Самойлова.

«Преступление» было столь велико, что его «дело» обсуждалось на секции поэзии – у него хотели отобрать квартиру. Но нашлись трезвые головы, которые высказались, что, мол, это уж чересчур, и вообще не нужно плодить лишних обиженных на советскую власть, их и так хватает. Руководители секции к этим доводам прислушались, «дело» похерили, и до Московского секретариата оно не дошло.

А еще раньше, в 1968-м, когда власть после взятия Чехословакии решила перекрыть все и без того слабые краники общественного недовольства, ему и другим не менее достойным людям влепили выговор с занесением –

За политическую безответственность, выразившуюся в подписании заявлений и писем в различные адреса, по своей форме и содержанию дискредитирующих советские правопорядки и авторитет советских судебных органов, а также за игнорирование факта использования этих документов буржуазной пропагандой в целях враждебных Советскому Союзу и советской литературе, секретариат правления Московской писательской организации на заседании 20 мая 1968 года постановил объявить членам Союза писателей выговор с занесением в личное дело – Аксенову В. П., Самойлову Д. С., Балтеру Б. И., Войновичу В. Н., Чуковской Л. И.

(Из Информационного бюллетеня Секретариата правления СП СССР. 1968, №6)

Выговор аукнулся через несколько лет – юбилейный сборник «Равнодействие» в издательстве «Художественная литература» должен был выйти в 1970, но издание книги задерживали из-за того, что он подписал письмо в защиту Синявского и Даниэля, и на свет этот хилый (по объему) младенец появился только через два года.

«Я сделал свой выбор»

Тем временем Г. И. свои попытки к отъезду из страны не прекращала – Д.С. этим попыткам всячески противостоял.

Когда противостояние перешло в сопротивление, она оставила свой замысел, потому что когда Самойлов сопротивлялся – сломить его было невозможно.

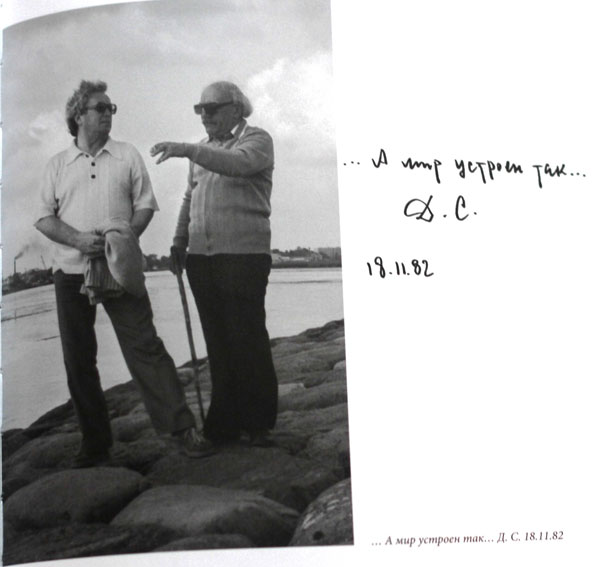

В жизни, как известно, большую роль играет случай. У Галины Ивановны в Таллинне с давних времен проживал родной брат Леонид. Однажды он пригласил их к себе, повез по побережью. Остановились на несколько дней в Пярну. Море, напоенный сосновым запахом, пряной, чистый воздух, неторопливый спокойный быт очаровали Д.С. Он и раньше не раз бывал в Эстонии, но только сейчас обратил внимание на то, на что раньше внимания не обращал. Затем еще несколько раз он с женой приезжал отдохнуть в Пярну. После этих наездов, и был найден компромиссный вариант – купить дом в этом замечательном эстонском городке.

Сошлись на том, что Иосиф Бродский прав:

Если выпало в Империи родиться,

лучше жить в глухой провинции, у моря.

Расставаться с Москвой, привычным читательским и дружеским кругом было нелегко. В те годы Д.С. был одним из центров поэтического притяжения и одним из немногих, кто вел себя безукоризненно в литературной жизни. Это привлекало к нему читателей и притягивало некоторых собратьев по цеху. Интеллигенция всегда тянулась к честному, не затасканному и не заштампованному поэтическому слову. Молодым, да и не только молодым, литераторам требовался образец литературного поведения.

Но решение было принято и отступаться от него не хотелось. Оставалось предпринять усилия, чтобы сохранить городскую квартиру, дабы в любой момент беспрепятственно наезжать в город – по делам, увидеть старенькую маму и старшего сына, окунуться в ворох столичных новостей, да и просто пообщаться с близкими сердцу людьми.

В конце 1975 года все было готово к отъезду – куплен нижний этаж самого обычного пярнусского дома по тихой ул. Тооминга (а через несколько лет – верхний), вещи собраны, младшие сыновья психологически подготовлены, дочь было решено из школы не дергать, оставить в Москве с бонной.

В январе 76 года началась новая жизнь.

В 77 все переплавилось в стихи:

Я сделал свой выбор.

Я выбрал залив,

Тревоги и беды от нас отдалив,

А воды и небо приблизив.

Я сделал свой выбор и вызов…

О себе с улыбкой

Он был щедро наделен не только умом и талантом, но и чувством юмора. Который проявлялся у него и в жизни, и в поэзии (что для него было одним и тем же). Юмор помогал преодолевать абсурд советской действительности. Невозможно было сохранить себя – остаться человеком, не относясь к происходящему в Москве или Пярну с юмором и иронией. Книгу «Вокруг себя», в которую вошли шутки, афоризмы, дружеские эпиграммы и иронические стихи, пародии и мистификации, истории, написанные от имени других, вымышленных поэтом персонажей – все эти «стружки и опилки» с рабочего стола своего друга собирал критик и литературовед Юрий Абызов. Специально для нее Давид Самойлов написал шуточную «Автобиографию», которая была включена в первый том этого эпохального (я не шучу) труда и которую приведу в сокращении:

«Я родился в год Льва под созвездием Близнецов и даже под известным влиянием Юпитера. В моем гороскопе не хватало лишь Козерога, чтобы я стал общественным деятелем или реформатором пожарного дела в России.

Тут сыграло… роль и еще одно обстоятельство. С младенчества я был прозван Дезиком, а поскольку с таким именем не бывает генералов, президентов и великих путешественников, а бывают только скрипачи, вундеркинды и поэты, я избрал последнее, как не требующее труда и больших знаний.

Став поэтом, я начал писать стихи, чем и занимаюсь (и буду заниматься) до своей безвременной (а лучше бы своевременной) смерти, которая, к счастью, еще не наступила.

В школе я узнал, что в биографиях поэтов часто роковую роль играют женщины, и сам стал на этот путь…

Так, подвигаясь от любви к любви, я окончил школу. С детства меня как ребенка из интеллигентной семьи обучали французскому, немецкому и музыке.

…я жил в окружении людей замечательных и знаменитых. У меня были общие знакомые с Бернардом Шоу, Рабиндранатом Тагором, японским императором. На школьной скамье я познакомился с астрономом фон Зигель-Тарелкиным, будущим председателем Добровольного общества воспитателей бездомных собак В. А. Бабичковым… и Фимой Шварцем, переложившим всего «Евгения Онегина» на неприличный лад…

Я знал шестерых академиков, девятерых членов-корреспондентов, из которых двое… были медицинских наук. Знал великого Ландау и одного его однофамильца, о котором лучше не вспоминать. Неоднократно встречался с тремя почетными докторами Оксфордского университета и… однажды примерял мантию… Беседовал с профессором Лившицем и его оппонентом, индийским философом Григорием Померанцем. Поддерживал знакомство со многими режиссерами, балеринами, исполнителями цыганских романсов….

Храню дружеские письма румынского поэта Георгиу Майореску, сенегальского президента Л. С. Сенгора и… незабвенного Моти Лейбзона.

Не говорю уже о том, что сам, будучи поэтом, был почтен дружбой многих моих выдающихся собратьев и современников, из которых первым долгом должен назвать поэта суровых чаяний Слуцкого, поэта личного отчаянья Левитанского, гениального Глазкова, Наровчатова всех запойных периодов его творчества и т.д. и т.п. Однако… никого из названных, при всей любви к ним, я не могу сравнить с блистательным Мотей, который и в поэзии оказался понятым всего лишь семью человеками на земле – и чем горжусь – в том числе мной. Именно мне посвящена строка из гениального «Скальпеля»: «Такой, который был как таковой…».

Думаю, что это определение раскрывает мою натуру с исчерпывающей ясностью и позволяет дальше не касаться вопроса о моей карьере и направлении мыслей…

В заключение краткой своей автобиографии, написанной по просьбе моего издателя и друга Ю. Абызова, хочу отметить, рассчитывая на женского читателя, что я женат дважды и оба раза удачно, имею четверых детей, из коих трое – сыновья. Впрочем, мой друг поэт Левитанский при том же количестве браков имеет троих детей, которые все дочери. Я хочу этим сказать, что в жизни много загадочного. Особенно в моей.

Данная автобиография является наиболее полной, и ошибки, допущенные по вине Британской Энциклопедии в других моих жизнеописаниях, здесь устранены».

Вокруг себя

И все-таки, от высоких слов, видимо, никуда не деться. Постараюсь не переусердствовать.

Почти каждый крупный писатель имеет не только поклонников, почитателей своего таланта – дальний круг, но и тех, с кем постоянно и дружески общается – ближний круг. В него могут входить самые разные люди – и друзья-литераторы, и ученики, и актеры, и те, кто вообще далек от искусства. Здесь царит своя атмосфера, свой стиль отношений, свои юмор и шутки.

И все они, знавшие Д.С. близко, испытали на себе силу его обаяния и душевную щедрость, которой он был наделен безмерно. Он, как магнит, притягивал к себе самых разных людей и – не побоюсь сказать – на протяжении многих лет был средоточием культурной и интеллектуальной жизни не только Москвы. К нему стекался народ и во время его недолгих, но частых наездов из Пярну, где он с женой двумя младшими детьми жил последние годы во «внутренней эмиграции».

Давид Самойлов был не только крупным выдающимся поэтом, но и крупной значительной личностью, мудрым всеведущим человеком. Полагаю, что первое невозможно без другого и третьего.

С ним было безумно интересно разговаривать, с ним было приятно выпивать, с ним было даже хорошо молчать. Для тех, кто близко знал его, долго объяснять не приходится.

Для тех, кто не знал, замечу, что собеседник Д.С. попадал на пир интеллекта, раскованной мысли и не скованного никакими ограничениями духа.

Среди его собеседников хорошо помню Лидию Корнеевну Чуковскую и Фазиля Искандера, Владимира Петровича Лукина и Анну Наль. Помню, как в застолье блистали своим остроумием не только гостеприимный хозяин дома сам Давид Самойлов, но и Юрий Левитанский и Игорь Губерман, Александр Городницкий и Юлий Ким, Зиновий Гердт, Михаил Козаков, Рафаэль Клейнер и много-много других не менее интересных и выдающихся людей.

«Кто устоял в сей жизни трудной…»

В самой середине застойных, как русские болота, брежневских лет он написал, на мой взгляд, одно из лучших своих «Кто устоял в сей жизни трудной» и посвятил его адвокату Дине Каминской, спасавшей правозащитников от советской власти, и которая сама же от нее и пострадала:

Кто устоял в сей жизни трудной,

Тому трубы не страшен судной

Звук безнадежный и нагой.

Вся наша жизнь – самосожженье,

Но сладко медленное тленье,

страшен жертвенный покой…

Ну что ж, он устоял.

Как и Дина Каминская, Юрий Левитанский, Лидия Чуковская, Лев Копелев, Андрей Синявский и Юлий Даниэль и многие другие достойные люди.

С юбилеем вас, Давид Самойлович!

Геннадий Евграфов

«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке

«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке