ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

Главы из повести

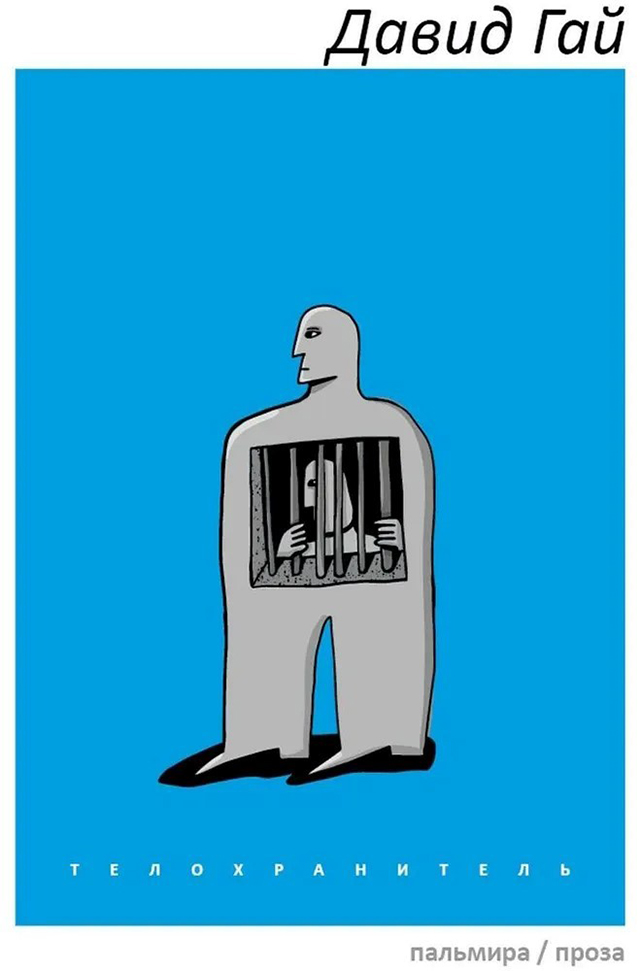

На днях в России в издательстве “Пальмира” переиздана повесть Давида Гая “Телохранитель”. Книга уже представлена на основных российских интернет-площадках, прежде всего, в интернет-магазине Озон.

Повесть рождена Перестройкой. В конце 80-х – начале 90-х она входила в список бестселлеров. Вот краткая аннотация к повести. “Охранник Лучковский верой и правдой служит главному «бесу» Сталину, ввергнувшему страну в беззаконие и репрессии. Не сразу и не все он понимает, так как тоже дитя века, тоже сформировался в эпоху сталинизма. Тем выстраданнее его прозрение, тем сильнее ощущает он сокровенный смысл «закона сохранения вины», которому подвластны все жившие в то страшное время: и палачи, и жертвы”.

Аннотация отражает, естественно, далеко не все сюжетные линии книги с детективным закрутом, однако подчеркивает главное: герой повести и вместе с ним автор мучительно размышляют, существует ли «закон сохранения вины», иными словами, существует ли личная вина за происходящее в стране? Можно ли избыть, зачеркнуть в душе и памяти события преступной эпохи, к которым ты был причастен в той или иной, пусть даже в самой малой, мере? И в конце концов, несет ли коллективную ответственность за содеянное весь народ? Согласитесь – об этом уместно размышлять в связи с с происходящим в Украине…

В нынешней путинской действительности, когда войну под страхом тюремного срока нельзя называть войной и за критические посты в Сети и публичное чтение смелых стихов дают по семь лет лагеря, выход жестко-антисталинской книги – гражданский поступок российских издателей.

***

Мы публикуем главы из повести, и спустя почти 40 лет после выхода в свет не утратившей актуальности, звучащей сегодня более чем злободневно.

…Человека этого Сергей Степанович приметил не сразу, а только на четвертый день своего пребывания в пансионате.

Вероятно, он приехал позже, не в дни заезда, а может, просто не попадался на глаза. Столкнулись они у овощного стола, на котором перед обедом выставлялись в глубоких тарелках вареная свекла, фасоль, мелко нашинкованная капуста и морковь, а иногда редиска и огурцы. Человек этот шел сбоку, и, увидев его, Сергей Степанович вздрогнул и испытал легкое беспокойство.

Что-то побуждало, властно требовало неотрывно смотреть на него, но что – не мог уяснить. Лицо незнакомца со странным скорбно-надменным выражением не было красивым, вовсе нет, однако и стертым, блеклым, бесприметным его никак нельзя было назвать. Особенностью, своего рода достопримечательностью его служил нос – прямой, тонкий и хищный, и он-то в сочетании с поджатыми губами, острым, усеченным, как конус, подбородком и неподвижными, словно застывшими глазами создавал впечатление горькой отрешенности и вместе с тем некоей подспудной гордости и отчасти даже высокомерия. Даже в плотной, вязкой, однородной массе, улиткой ползущей в часы пик по переходу столичного метро, Сергей Степанович выделил бы это лицо, остановил на нем взор, тем более здесь, в столовой пансионата, где не затурканные и не замордованные ежечасной городской спешкой люди волей-неволей приглядываются друг к другу.

Как ни странно, случайная обеденная встреча не прошла бесследно; направляясь на пляж или возвращаясь в свой номер, Сергей Степанович непроизвольно выглядывал долгоносика, как он теперь называл его про себя. Того нигде не было видно. Лишь в столовой им нет-нет и приходилось сталкиваться взглядами: заинтересованно-ищущим у Сергея Степановича и отстраненно-безразличным у долгоносика. Сидел незнакомец справа через три стола, почти не разговаривал с соседями – двумя женщинами и мальчиком, сыном одной из них, – весь в себе, нахохленный и немного смурной, как мог уловить Сергей Степанович, помимо воли ведущий за ним скрытое наблюдение.

Он не мог отрешиться от ощущения, что где-то когда-то видел этого человека. Но где, когда? Оттренированная, изощренная, обычно услужливая память, на которую он не мог пожаловаться, на сей раз хранила молчание.

Однажды после ужина, дождавшись, когда долгоносик покончит с едой и выйдет из зала, Сергей Степанович невзначай прошел мимо его стола и глянул на лежавшие у хлебницы талоны на питание, получаемые при оформлении путевки. В каждый талон вписывалась фамилия отдыхающего. Долгоносик значился как “Шахов Георгий Петрович”. Шахов… Фамилия не говорила абсолютно ничего. И, однако, Сергей Степанович продолжал пребывать в незавидном состоянии человека, натужно, мучительно и безуспешно силящегося вспомнить нечто весьма важное. Натура упорная и даже упрямая, он не мог, вернее, не хотел выбросить из головы эту блажь, А она ускользала, рвалась паутинкой, не давая и малейшего намека остановиться на чем-то более или менее определенном. Сергей Степанович начинал злиться на себя, а это был верный признак того, что вскоре упорство его будет вознаграждено.

Произошло это ночью, во сне, глубоком и непрерывистом, зримо ярком и неправдоподобно точном в деталях, будто память наконец-то сжалилась и извлекла из нужной ячейки своего беспредельного склада образов единственно необходимый, связанный с дневными раздумьями Сергея Степановича.

…Мимо него не спеша втекают на Красную площадь празднично одетые люди, поодиночке, парами, группами, а он, стоя спиной к Историческому музею, вонзается в них колючим ищущим взглядом, задерживаясь на каждом лице доли секунды, и, не обнаружив того, кого ищет, продолжает лихорадочный поиск, взвинчиваемый предчувствием близкой удачи. И вдруг толчок, остановка дыхания, озарение – вот он, характерный острый профиль, который не спутать ни с каким другим. Он продирается сквозь людской поток к мужчине в плаще-пыльнике кофейного цвета и шляпе пирожком, как бы невзначай обнимает его, внезапно прижимает его руки к туловищу, лишая возможности оказать сопротивление, и начинает выталкивать из толпы…

Что-то защемило изнутри, Сергей Степанович обмер и очнулся. Загнанно билось сердце, лоб и щеки покрыла испарина. Секунду-другую приходил в себя, сбрасывал ватное оцепенение, соображая, на каком он свете и сон ли, явь ли привидевшееся душной южной ночью под неумолчное пение цикад и вздохи близкого моря. И сон, и явь вперемежку, так внятно и ощутимо, точно на самом деле происходившее много лет назад зачем-то вернулось к нему сейчас тревожным, мучительным отзвуком.

Но почему, по чьей странной прихоти выплыл из небытия остроносый мужчина, арестованный им, Лучковским, тогда, первого мая пятьдесят второго, на подходе к Красной площади? Не потому ли, что незнакомец по фамилии Шахов удивительно похож на него, словно сын на отца? Сергей Степанович вздрогнул от нечаянно сделанного вывода. А ведь и впрямь они чудовищно, неправдоподобно похожи. Эти стреловидные, хищные носы… Спутать Сергей Степанович с его п р о ф е с с и о н а л ь н о й памятью вряд ли мог. Вполне вероятно, что долгоносик на самом деле сын того, в кофейном пыльнике. Даже очень возможно. Надо же – повстречались спустя полжизни, и где, на курорте.

До утра Сергей Степанович не сомкнул глаз. Зажег ночник у изголовья, попробовал читать — тщетно, мысли лезли совсем иные. Взбудораженный внезапным открытием, всколыхнувшим то, что он хотел бы навеки похоронить, как радиоактивные отходы, но что постоянно сидело в нем, как в засаде, Сергей Степанович вступил в поток, и течение властно заволокло, утянуло его в кипящую воронку, тяжелым грузом кинуло на дно, где роились разного рода воспоминания.

…Месяца два он, молодой сотрудник охраны Лучковский, ходил по территории Кремля обалделый, тщательно скрывая свое состояние. Как ни странно, связано это было не только с его новой службой, хотя свой отпечаток на нем она оставила с первых же дней. Открывшийся перед ним ранее неведомый мир захлестнул и подмял его, маленького человечка, очутившегося один на один с невиданной красотой, и это стало главным ощущением первых дней и недель, проведенных им в Кремле.

Особенно часто Сергей забегал на Соборную площадь, одетую в кружево лесов с переплетами подмостей – шла реставрация. Заглядывая внутрь Успенского собора, глотая запахи пыли и краски, он замирал, завороженный. Сквозь узкие сплюснутые окна внутрь проникал слабый рассеянный свет. Изредка то тут, то там зажигались новые люстры: свечное освещение менялось на электрическое. Сергей без устали разглядывал промытую копошащимися на подмостях людьми в синих комбинезонах стеновую живопись, занимавшую несколько ярусов. Своды олицетворяли небо с ангелами, патриархами, пророками, апостолами (Сергей вполне разбирался, кто есть кто), а на четырех круглых центральных столбах отчетливо различались фигуры воинов и мучеников. Их спокойные, задумчивые лица пронизывали Сергея насквозь, угнетали его, делали еще меньше, еще незаметнее в сравнении с ними, а губы святых, казалось, вышептывали ему: ты песчинка мироздания, поглощенная жалкой мирской суетой. И все равно Сергей урывал свободную минуту и погружался взглядом в эти лики, скорбные и умиротворенные.

Он неоднократно нес дежурство внутри здания правительства, главным фасадом обращенного к Арсеналу. За высокими дубовыми дверьми входа открывался вестибюль, стоял столик с телефоном, возле которого располагались дежурный офицер и он, Сергей, его помощник. Полукружия гранитной лестницы вели мимо старинных мраморных статуй в нишах стен. Наверх можно было подняться с помощью лифтов с крупными алыми звездами на стекле кабин. В светлых коридорах, устланных ковровыми дорожками, всегда было тихо и безлюдно, тишина эта угнетала Сергея, но не так, как лицезрение живописи храма.

Проходя коридорами, Сергей краем глаза читал таблички, привинченные к дверям, повторяя имена людей, работающих в этих кабинетах на благо народа и страны. В такие мгновения ему верилось, что и он краешком причастен к важным государственным делам, и он уже не казался себе жалкой песчинкой.

В коридоре третьего этажа он иногда останавливался у двустворчатой двери. Табличка указывала, что раньше здесь был кабинет Ленина. Дверь была наглухо закрыта, складывалось впечатление, будто ее очень долго не открывали, разве что проветрить помещение. Но Сергею мерещились шаги изнутри.

Понравился ему зал Свердлова, где, как он знал, проводились пленумы ЦК. По кольцу гладкой белой стены, огибающей зал, шли крупные колонны. Перед рядами кресел в белых чехлах, справа от входа, имелось возвышение в несколько ступеней – для президиума. Там же стояла трибуна из светлого дерева, похоже, карельской березы, и длинный стол, а в нише за трибуной – бюст Ленина. Присмотревшись к убранству зала, Сергей выделил карниз между капителями колоннады с богатым лепным орнаментом. Выше карниза располагались сводчатые окна, дающие много света.

Зал сверкал намеренной сквозной белизной, словно олицетворявшей и подчеркивавшей чистоту помыслов собиравшихся здесь. И вообще все увиденное Лучковским в Кремле: храмы Соборной площади, Большой Кремлевский дворец с роскошным убранством Георгиевского и Владимирского залов и Грановитой палатой, столп колокольни Ивана Великого из трех уменьшающихся кверху восьмигранников, золотящиеся главы куполов, вечнозеленые хвойные аллеи, белые плиты мостовой, газоны и скверы с дорожками, посыпанными светлым желтым отборным песком, и многое другое создавали впечатление высоты и величия, доставшихся Советскому государству в наследство и затем многократно умноженных самой мудрой и гуманной властью на земле.

Обязанности Сергея были несложными: он нес дежурства, проверял документы, но уставал поначалу зверски – в Кремле не знали отдыха ни днем ни ночью. Он постоянно ощущал напряжение, рожденное боязнью что-то выполнить плохо, хуже того, прошляпить, а делать обязан был только как надлежало, требовалось здесь, — иначе не мыслил своего пребывания на этом ответственном, далеко не каждому доверяемом посту.

Дома теперь бывал Сергей не часто, зато с радостью приносил матери паек и деньги. Он приучился спать вечерами и бодрствовать ночами, крепкий организм его вроде бы справлялся с физиологической перестройкой, только мать с тревогой вглядывалась в его осунувшееся лицо и тихо качала головой. Соседям она ничего не говорила, объясняла отсутствие сына ни к чему не обязывающей фразой: “Работа у него такая”.

Служба Сергея шла строго размеренно. Исполнительность, точность и аккуратность его, кажется, замечались начальством. За полгода, правда, случились две неожиданности, если не сказать неприятности.

Направляясь однажды от ворот Спасской башни к Дому правительства — всего-то несколько десятков шагов, – Сергей задумался и не заметил троих людей, двигавшихся навстречу. Если бы вовремя заметил, быстренько отошел бы в сторонку, замер по стойке «смирно» и отдал честь проходящим, как предписывала инструкция. Прозевавший их появление, порядком подрастерявшийся Сергей дернулся и не нашел ничего лучше, как остаться там, где стоял, приложив ладонь к козырьку. Расстояние неумолимо сокращалось, один из троих, идущий сбоку, неминуемо должен был задеть Сергея или задержать шаг и уклониться в другую сторону. Еще не поздно было самому сделать спасительный шаг, но Сергей замер соляным столпом и не мигая уставился на подходивших к нему.

И тут один из них машинально бросил взгляд вбок, на единственный в Кремле сиротливый фонтан, из которого с наступлением осени выкачали воду, и свернул туда. Спутники последовали за ним. Не успев перевести дух, Сергей услышал произнесенное с кавказским акцентом:

– Безобразие! Почему не убраны листья из фонтана?

Человек обернулся и прострелил Сергея рассерженным взглядом. Их разделяло метров десять, но Сергей отчетливо видел рысьи глаза, вбирающие его без остатка. Ему стало зябко. А человек продолжал смотреть на Сергея. Одет он был во френч защитного цвета и галифе, заправленные в сапоги. Кончалось бабье лето, поэтому он и сопровождавшие его были без верхней одежды.

– Подойдите ближе! – послышалось приказание.

Сергей с трудом оторвал подошвы от асфальта.

– Что это такое? – человек сделал жест рукой.

Сергей увидел дно фонтана, сплошь устланное красивыми узорчатыми листьями, занесенными в чашу шалым ветром.

– Безобразие! – ударило в ушные перепонки. – Передайте вашему начальству: фонтан должен быть чистым.

Человек резко повернулся и увлек за собой спутника в маленьких очочках в тонкой оправе, усиливавших холодное мерцание надменных недоверчивых глаз. Третий же поотстал, выждал паузу, неожиданно подошел к Сергею, похлопал по плечу: «Ну, ничего, ничего» – и поспешил за удалявшейся парой.

Только к концу дежурства Сергей пришел в себя и смог разобраться в своих ощущениях. Он снова отчетливо видел перед собой человека во френче, однако теперь смог осмыслить в мельчайших подробностях все, что случилось несколькими часами раньше. Цепкая память словно автоматически засняла на пленку происходившее у фонтана, но только теперь появилась возможность проявить и отпечатать снимки. Сергей не ожидал, что Сталин такого маленького роста — на фотографиях и картинах он выглядел монументальным. Лицо его в мелких оспинах показалось старым и безмерно усталым. На недавнем политзанятии в комендатуре говорилось: мир на пороге огромного события – в декабре вождю исполняется семьдесят лет. Что-то мешало Сергею сердцем воспринять это сообщение, говорившее о неумолимости бега времени, властвующего даже над величайшим гением человечества. Сталин оставался для него молодым, мудрым, всезнающим и всевидящим (даже неубранные листья в фонтане заметил), и потому Сергей попытался побыстрее избавиться от ощущения маленького роста и неприятных щербинок на лице.

Неожиданно для самого себя, то ли не в состоянии отключиться, то ли, напротив, возвращая себя к происшедшему, он непроизвольно вполголоса слово в слово повторил сказанное вождем у фонтана и ужаснулся точности воспроизведения интонации и акцента. Он свободно в л а д е л голосом Сталина, – во всяком случае, так ему показалось. Затаив в себе нечаянно открытое, будто не веря ему, он через несколько дней улучил момент и, оставшись один, повторил ту же фразу. Эффект вышел не меньший. Выходит, у меня артистические способности, как у Райкина, сделал вывод Сергей, не зная, радоваться или печалиться этому обстоятельству.

Во всяком случае, он дал себе зарок не тренировать и не оттачивать открытый в себе дар. А еще лучше вообще о нем забыть.

А вот забыть другое он никак не мог. В течение считанных секунд разговора один из спутников Сталина смотрел на Сергея отчужденно, словно в чем-то п о д о з р е в а л. Имя его наводило страх на многих старожилов кремлевской комендатуры. Сергей не успел проникнуться этим страхом, тем не менее смог почувствовать изначальное его воздействие.

Что же касалось еще одного свидетеля напавшего на Сергея столбняка – наиболее кавказского по виду из всех троих, – то о нем промеж себя в комендатуре говорили так: Анастас Иванович никогда зазря не обидит. И вот – подтвердилось. Сергей по сию минуту чувствовал легкое прикосновение к его плечу: «Ну, ничего, ничего…»

С обладателем тонких очочков Сергею довелось еще раз столкнуться в разгар зимы. В феврале потеплело, завьюжило, следом ударили морозы, брусчатка и асфальт покрылись ледяной коростой. Служившие в Кремле солдаты набивали кровавые мозоли, счищая железными лопатами спрессованный снег, разбивая ломиками наподобие рыбацкой пешни корку на тротуарах. И все же не убереглись от напасти – выходивший к машине человек в очочках поскользнулся и с в е р з и л с я.

Падал он у подъезда правительственного здания, где в тот момент дежурил Сергей с напарником, и потому обратил весь свой гнев на них. Сергей не заметил, как произошло падение, только услышал тяжелый удар и хэканье, похожее на то, с каким мясники разрубают тушу. Человек лежал навзничь, высокая каракулевая шапка отлетела метра на полтора, рядом валялись соскочившие калоша и очочки, чудом не разбившиеся. Сергей, его напарник и стоявший у машины охранник бросились поднимать упавшего, тот, кряхтя и охая, с трудом принял горизонтальное положение, дрожащими пальцами нацепил замутневшие стекла и только тут обрел дар речи.

– …вашу мать! – тонко и пронзительно исторг он. – Лень песком посыпать. Языками будете у меня лизать.

Скандал получился изрядный, всю неделю комендатура занималась очисткой территории от снега и льда, метр за метром, квадрат за квадратом. И впрямь чуть ли не языками вылизывали.

Через год служба Лучковского в комендатуре Кремля окончилась. Его вызвали в Главное управление кадров МГБ. После соответствующего оформления он оказался в штате Главного управления охраны.

Оперативная работа его требовала превосходного зрения, слуха, понятливости и быстроты выполнения различных поручений. Все видеть, все слышать, за всем следить и в случае необходимости действовать сообразно обстановке с применением оружия – такой определенной науке учился Сергей.

Он находился неподалеку от членов правительства во время их перемещения по Москве, сидел в первых рядах во время торжественных собраний и концертов, на которых присутствовали те, кого он призван был охранять, выполнял и еще одну миссию, имевшую специфическое название «санация аудитории».

Миссия выглядела нехлопотной, но достаточно деликатной. Кремлевские приемы, поражавшие великолепием закусок и напитков, для некоторых оказывались чересчур обременительными. Иные перебарщивали по части выпитого уже к середине приема, а к концу и подавно. Не дай бог, если именитый артист, писатель или директор оборонного завода начнет слишком громко разговаривать, или хмельно запоет, или растянется на паркете… Ответственность за их поведение полностью несла охрана.

Сергею вменялось в обязанность находиться невдалеке от ломившихся яствами столов и в оба глаза смотреть за тем, как вели себя гости. Многих из них он теперь знал в лицо. А еще зорче следил за своим непосредственным начальником. Стоило тому приблизиться и обронить словно невзначай определенную фамилию, как Сергей немедля подходил к изрядно нагрузившемуся гостю, незаметно брал за локоть или полуобнимал за талию и уводил из-за стола, нежно шепча в ухо: “Иван Иванович, вам хватит, вам пора домой…” Если гость с первого раза не понимал и начинал недовольно бурчать, Сергей вынужден был приложить некоторые усилия. Внизу у подъезда ждала машина, шофер получал адрес и доставлял по нему пассажира, иной раз лыка не вязавшего.

Он все больше втягивался в круг повседневных обязанностей и забот, находя в них определенный смысл и значение. Не лукавя с собой, Сергей с некоторым удивлением замечал: служба не только не тяготит его, но, пожалуй, доставляет удовольствие. А ведь поначалу его одолевали сомнения… Он чувствовал себя теперь намного взрослее сверстников, ибо ему доверялось то, о чем они, желторотики, и понятия не имели, и Сергей смотрел на них с чувством законного превосходства. Присущее его возрасту стремление к необыденной, нетусклой жизни не обошло стороной и его, и он внутри себя считал, что в известной мере приобрел такую жизнь.

Лишь изредка ловил себя на том, что, проезжая или проходя мимо Манежа, он помимо воли всматривается в отдаленное от тротуара решеткой замкнутое пространство старинного дома напротив, куда сбегаются и откуда стайками высыпают такие же, как он, молодые люди с папками и портфелями. Желтое университетское здание на Моховой с выступающими по бокам крыльями и восьмиколонным портиком в центре теперь было отделено от него не только решеткой, но и Кремлевской стеной, и вид его отзывался внутри Сергея щемящим чувством потери. Словно бы, еще не встретившись, Сергей мысленно попрощался с ним навсегда. Или так только казалось…

Служебное усердие Лучковского было замечено. Его неоднократно хвалили на оперативных совещаниях. Сергея вдруг перевели туда, куда попадали лишь самые избранные, лучшие из лучших, надежнейшие из надежнейших, – в охрану вождя. Узнав о готовящемся переводе, Сергей испытал головокружение, как от немыслимой, заоблачной высоты.

Вскоре после нового назначения, пятого мая пятьдесят первого, Сергею приказали спешно съездить домой и забрать вещи с расчетом на длительное пребывание вне Москвы, после чего велено было прибыть на правительственную вагонную базу. Располагалась база на Каланчевке. Вечером того же дня три состава отбыли из столицы в южном направлении.

Всю дорогу он проделал в первом поезде, в котором ехал вождь. Сергей постоянно находился на площадке между соседними вагонами, сменяясь через каждые шесть часов. В кармане у него был пистолет, а за поясом нож, открывающийся нажатием потайной кнопки. Дежурили они по двое, напарники у Сергея оказывались разные, отчего-то хмурые и неразговорчивые. Наверное, потому, что им он покуда был неизвестен – в их ведомстве служила уйма народа, большинство знало друг друга только в лицо. Так рассуждал Сергей, механически фиксируя из окна пролетающие поля, перелески, станции и полустанки.

Поездам дали зеленую улицу – следовали они без малейшей задержки. Впереди но тысячекратно проверенным и обследованным рельсам тем не менее шла дрезина. Сергей видел ее во время коротких остановок. Проходя по насыпи вдоль состава из одиннадцати вагонов, он нет-нет и вглядывался в стекла, хотя проявление излишнего любопытства отнюдь не относилось к качествам, поощряемым начальством, и Сергей это хорошо знал. В полураскрытых окнах третьего, пятого и девятого вагонов он отчетливо видел силуэты вождя. Но этого не могло быть – вождь один, следовательно, Сергею померещилось.

Дотошный по натуре, он никак не мог смириться с обманом зрения и на следующей десятиминутной остановке снова пробежал вдоль поезда, вглядываясь в вагоны. И снова увидел то же самое. Наваждение какое-то.

Лишь к концу пути сообразил: оптический обман здесь ни при чем. В поезде по соображениям безопасности ехали три Сталина – один настоящий и два загримированных под него.

В Сочи поезда прибыли рано утром седьмого мая. Сеялся маленький дождик, было тепло, от асфальта шли испарения. Сергей увидел выходившего из пятого вагона вождя, одетого в с т а л ь н о г о цвета макинтош. Он проследовал в конец пустого перрона, сел в черный «ЗИС» и отбыл с вокзала.

Прежде чем начался объезд дач, включая уединенную дачу на Рице, где Сергею привелось испытать, быть может, самый большой свой страх, были пять недель в Мацесте.

Р а б о т а л Сергей в Мацесте ежедневно полтора часа, с половины одиннадцатого до полудня. Каждое утро он приходил в санаторий, расположенный на горе и как бы нависавший над площадью, отпирал своим ключом пахнущую лекарствами комнату на втором этаже, растворял окно, клал на подоконник автомат ППШ и в бинокль начинал вести наблюдение.

О наблюдательном пункте этом знали только он и директор санатория — тучный, одышливый грузин, помогавший выбрать место, откуда открывался бы наилучший обзор. Более всего подошла для этого комната медсестры, откуда директор мигом ее выселил. Акакий Шалвович, так звали директора, проявлял о Сергее поистине отеческую заботу, старался предупредить любое его желание, чем повергал в смущение. Чтобы перебить запах лекарств, приносил только что срезанные розы и устанавливал в вазе возле окна. Он угощал Сергея домашним сыром, орехами и сладостями, а однажды принес кувшин с вином. Сергей отказался пить. “Понимаю, понимаю”, –сконфуженно улыбался Акакий Шалвович.

Чем уж так приглянулся он директору… Потом осенило: директор распространяет на него часть своей беспредельной любви к Сталину… и так как лично выразить ее вождю не имеет возможности, избрал его, охранника вождя, в качестве объекта поклонения. Что ж, очень может статься.

Из окна открывался вид на площадь и дорогу слева, по которой сейчас никто не ездил и не ходил. Полевой бинокль давал крупное увеличение. Сергей видел в окуляры знакомые лица охранников, фланирующих по площади и ничем не отличающихся от отдыхающих. Если бы перед приездом Хозяина и особенно в момент появления его машины Сергей заметил бы нечто подозрительное, он имел право открыть огонь из автомата.

В начале одиннадцатого площадь начинала пустеть. Зато увеличивалась активность охранников, сновавших то тут, то там, расчищая место от праздношатающихся. Сергей отчетливо видел это в бинокль. Затем подъезжала машина личной охраны, кто-то из начальства осматривал посты. Через пять минут на пустую площадь въезжал бронированный «ЗИС-110». С переднего сиденья выскакивал личный телохранитель и открывал дверцу Сталину, всегда сидевшему сзади.

Телохранителем вождя, или, на языке охраны, первым прикрепленным, был полковник-грузин – среднего роста, плотный, упругий, точно до отказа накачанный мяч, с орлиным, или, как говорил про себя Сергей, горбатым, перешибленным носом. Он ни мгновения не стоял спокойно, постоянно пританцовывал, г а р ц е в а л, являя странный контраст с медлительным, плавным в движениях Сталиным.

Отец полковника заведовал рестораном “Арагви”, где обедала и ужинала московская элита. Сергею ни разу не доводилось посетить это знаменитое заведение, он только слышал, что кухня там отменная. Впрочем, отец человека, которому доверено находиться рядом с вождем, просто не мог допустить, чтобы в грузинском ресторане кормили так себе, считал Сергей.

Гарцуя, как горячий, застоявшийся конь, полковник провожал своего внушительно пересекающего площадь спутника в сапогах, галифе и френче, а в дождь в неизменном, стального цвета макинтоше и фуражке. В одном из санаториев Сталин принимал лечение. Здесь у него была своя персональная ванна из мрамора. Так повторялось изо дня в день на протяжении пяти недель.

За все это время Сергей не заметил из своего потайного укрытия ничего подозрительного. Только однажды глаз вырвал из зарослей туи, обрамлявших дорогу слева от площади, женщину в черном и девочку лет шести. Наклоняясь, женщина срезала серпом траву и набивала ее в мешок, девочка плелась сзади. Сергей посмотрел на часы – пятнадцать минут одиннадцатого. Как женщина смогла проникнуть на перекрытую дорогу? Чей-то недосмотр или… Руки сами потянулись к автомату, и тут же Сергей вздрогнул и отпрянул от окна. Это же местная жительница, косит траву для козы или коровы. Подозревать ее? Попытался успокоиться и не смог. Что у нее в мешке, трава?

Женщина продолжала орудовать серпом и неумолимо приближалась к площади. Вот-вот приедет проверяющий посты, столкнется с ней, и тогда не миновать грозы. Дежурящим на площади всыплют по первое число. Как бы их предупредить? – лихорадочно соображал Сергей и не находил другой возможности, как дать автоматную очередь.

На его счастье, женщину заметили. Двое бегом устремились к дороге и через две-три минуты выросли перед женщиной. Один вырвал у нее из рук мешок и махом вывалил содержимое. Потом они повели женщину и девочку в кустарник и скрылись в нем.

На исходе пятой мацестинской недели начальник охраны генерал Носик объявил о переезде на Рицу. Добирались туда в двух крытых грузовиках и на «виллисах». Дорога запомнилась Сергею змеистыми поворотами, особенно на последних километрах, невиданной красотой горных речек, лесистых отрогов и кое-где обнаженных скал. Ему, ранее не бывавшему на Кавказе, все казалось диковинным, а само озеро – и того больше.

Сергею поручили пост у ворот и на стоянке служебных катеров; заходить на дачу без особой надобности не разрешалось. А ему нестерпимо хотелось узнать, что там, и он отчаянно завидовал тем, кто по распоряжению Носика нес дежурство внутри.

Сталин изредка появлялся на территории. В жару он снимал полувоенное, надевал полуботинки и белую навыпуск рубашку с отложным воротником. Вблизи Сергей доселе так ни разу и не видел его, исключая мимолетную встречу в Кремле. А он страстно желал такой встречи, мечтал получить от Сталина приказ исполнить что-либо, это «что-либо» могло касаться чего угодно, и чем сложнее было, тем рьянее и усерднее бросился бы Сергей выполнять волю вождя.

И случай представился.

Рано утром, не было еще семи, поеживаясь и позевывая, к воротам вышел Носик. Широкоскулое крестьянское лицо генерала обычно выражало в равной мере простодушие и хитрость поочередно, в зависимости от ситуации, выставляя то одно, то другое, а иногда и все вместе, и трудно было проложить межу. По документам Носика звали Николаем Сидоровичем, величали его Николаем Сергеевичем – так ему больше нравилось. С Хозяином он, говорили, познакомился еще в Царицыне и с тех пор существовал при нем отраженной тенью. Хозяин не раз изругивал Носика на чем свет стоит, изгонял его, но потом вновь возвращал, будучи не в состоянии привыкнуть к другому начальнику личной охраны, вернее сказать, доверить свою жизнь кому-то другому. А Носик знал Хозяина как никто.

Генерал зевнул, широко развел руки и сладко, с хрустом потянулся.

– Ну что, хлопцы, зажурились? Спать небось охота? Сам на часах стоял, знаю… А, черт, папиросы забыл.

Сразу же услужливо протянулась пачка “Казбека”.

– Нет, хлопцы, мы с товарищем Сталиным один сорт курим – «Герцеговина флор». Сгоняй-ка ко мне, принеси папиросы, на тумбочке у кровати лежат, – остановил он свой выбор на Сергее и для убедительности ткнул ему в грудь палец.

Гордый доверием, Сергей полутрусцой направился к даче, миновал скамейки с росшими рядышком тоненькими березками и, обойдя дом, приблизился к входу во флигель, где жил Носик. И тут его окликнули.

Метрах в двух от него стоял Хозяин. Сощурившись, он изучающе смотрел на Сергея, словно оценивая смысл его появления здесь в неурочный час. Маленький, с рябинками на усталом бледном, без следа загара лице, паутинкой морщинок у глаз и серыми, словно присыпанными пеплом, усами, он смотрел на Сергея снизу вверх, и Сергей вдруг устыдился своего большого ладного мускулистого тела. Он тогда не знал, что Хозяин всегда прищуривался, когда смотрел на кого-либо, словно брал на мушку, но сейчас ему стало не по себе, и чем дольше он ощущал этот взгляд, тем сильнее что-то внутри сковывало его.

Хозяин раздельно произнес несколько слов и замолчал. Сергей коротко кивнул в знак того, что принял к исполнению приказание, отдал честь и бегом бросился назад.

В нескольких метрах от ворот он замедлил бег, перешел на шаг и только тут ощутил, что не воспринял ни единого слова, произнесенного Хозяином, а уж тем более их смысла. Слова эти прошли сквозь него, как вода сквозь дуршлаг, не оставив ни одной капли. Сергея обуял ужас. С трудом переставляя вмиг одеревеневшие ноги, он приплелся к Носику и тупо уставился на него.

– Принес? – спросил тот. – Давай, чего стоишь?

Сергей молчал, пытаясь выдавить из себя какие-то звуки.

– Мычишь как телок. Где папиросы?

– То… Това… Товарищ генерал, – с трудом разлепил губы Сергей. – Меня… Мне приказал товарищ Сталин, а что, не могу… не могу вспомнить…

– Как не можешь? – удивился Носик.

Сергей опустил голову.

– Малахольный ты, что ли? – произнес Носик и дернул плечами. – О чем хоть он говорил с тобой?

Сергея била противная мелкая дрожь.

– Ну, хлопец, с тобой не соскучишься. Ты чем, болван, слушал, ухом или брюхом, когда к тебе вождь обратился?! – генерал начинал терять терпение и перешел на фальцет. Внезапно смолк, поджал губы, наморщил лоб и задумчиво стал глядеть куда-то поверх Сергея. – Так, ладно, пойдешь на кухню, попросишь стакан холодного кефира и дашь товарищу Сталину на подносе. Уразумел? Выполняй! – выкрикнул генерал.

Остальное прошло перед Сергеем как в тумане. И то, как повар наливал кефир, и то, как Сергей нес его, боясь расплескать, и то, как подал поднос Хозяину. Вот только взгляд Хозяина всю жизнь потом не мог забыть, взгляд, менявший оттенки: недоуменный, ошеломленный, разгневанный и вконец растерянный. О чем думал семидесятилетний всесильный человек, не допускавший и мысли, что его распоряжение можно не выполнить или выполнить не так, вовсе тем ранним утром не хотевший кефира и вынужденный отпить из стакана?

Спустя годы, придирчиво и беспощадно оценивая и переосмысливая тогдашнюю свою жизнь, Лучковский пришел к выводу: вполне возможно, что в тот миг к Сталину прихлынули горькие, безотрадные мысли о наступившей старости, глубоком склерозе, отшибающем некогда безотказную память, и тому подобных неизбежных вещах, которые, как еще недавно казалось, должны его миновать и вот нежданно-негаданно проявились неумолимыми законами природы, не жалующими и не щадящими ни простых смертных, ни вождей. Потому-то и глядел он растерянно и жалко, не ведая, какой всепоглощающий страх сковал и оледенил державшего поднос.

…Придя на завтрак в половине десятого, Лучковский, к немалому удивлению, обнаружил за своим столом долгоносика. Он занял место сдобной блондинки с кольцом в полпальца. В столовой произошли изменения, некоторые, видимо, уехали, других пересадили на освободившиеся места.

Долгоносик сосредоточенно поглощал овсяную кашу, уткнувшись в тарелку, и, едва подняв глаза, кивнул на приветствие Сергея Степановича. Они завтракали вдвоем. Сергей Степанович колупнул вареное яйцо, разрезал булочку, намазал половинку маслом, все это проделав механически, думая совсем не о еде. В присутствии долгоносика он чувствовал определенное неуютство. Возможно, что-то передалось соседу, тот изучающе посмотрел на него, после чего молчать стало невозможно.

– Как погода, не слышали прогноз? – произнес Лучковский первое пришедшее на ум.

Долгоносик слегка покачал головой.

– Впрочем, московские прогнозы редко оправдываются, – продолжал Сергей Степанович. – Лучше верить местным приметам. Я заметил: закат багровый – быть назавтра солнцу.

– Есть поверье: чайки бродят по песку – моряку сулят тоску, чайки лезут в воду – моряку сулят погоду, – поддержал разговор долгоносик. У него оказался низкий, с хрипотцей голос: похоже, заядлый курильщик.

– Здешние чайки вкусили плоды долгого пребывания вблизи людей, – развил Сергей Степанович затронутую тему. – Жадные, алчные какие-то, ищут на берегу объедки, роль барометров им явно обременительна.

– Испортилась птица, – показалось, с легкой подковыркой произнес долгоносик.

Приглядевшись к нему, Сергей Степанович нашел не вполне точным свое первое наблюдение: лицо долгоносика не всегда выглядело скорбно-надменным, сейчас оно было скорее безразличным.

– Давайте познакомимся, – Лучковский назвал себя.

В ответ услышал:

– Шахов, Георгий Петрович.

Допив чай с лимоном, долгоносик поднялся и вышел из-за стола, пожелав приятного аппетита.

Встретились они на пляже. Идя босиком вдоль уреза воды и с удовольствием погружая ступни в шелковистую слабеющую волну, которая, кипя и пузырясь, набегала на прибрежную гальку, Лучковский заметил Шахова. Он лежал на разостланном махровом полотенце, заложив руки за голову. Сергей Степанович двинулся было к нему и тут же укоротил шаг. Он не хотел казаться навязчивым, набиваться в знакомые и одновременно испытывал в этом жгучую потребность. В нерешительности прошел метров десять и остановился. Шахов находился от него совсем близко. Пройти мимо: заметит, не заметит? Или устроиться неподалеку и как бы невзначай, ненароком… Он медлил, не зная, к какому прийти решению. Чего это я церемонии затеял, начал корить себя, пляж общий, каждый занимает место, где хочет, и, пытаясь побороть скованность, двинулся к Шахову.

– Позволите рядом с вами? – спросил он и учтиво склонил голову.

– Ради бога. – Шахов убрал с гальки книгу, сигареты и освободил место. Вид его показывал, что он вроде не против, но и не особенно за.

Сергей Степанович принес лежак и накрыл его халатом, который надевал после купания.

– Хотите закурить? – Георгий Петрович протянул пачку “Явы”.

– Уж лет двадцать как бросил. А вы смолите вовсю?

– Да, знаете, грешен. Врачи говорят: не надо резко бросать. В организме образовалось некое равновесие, баланс, стоит ли нарушать.

Сергею Степановичу бросилась в глаза полураскрытая книга в знакомом желтом переплете. В ней в виде закладки лежало что-то плоское, похожее на спички или зажигалку. Очевидно, Шахов прервал чтение перед самым его появлением. Сергей Степанович мог узнать обложку из сотни других – это была его настольная книга. Прочитал он ее впервые на третьем курсе института: не именно это издание, а довоенное, из объявленного собрания сочинений. Вышел тогда первый том, он же оказался последним. С тех пор перечитывал ежегодно, открывая для себя всякий раз новое. Книга в желтом переплете, в известной степени дублировавшая довоенную, вышла недавно, он тщетно гонялся за ней по Москве и наконец выменял у одного знакомого на случайно попавшую к нему “Альтернативу” Юлиана Семенова. То, что именно эту книгу читал Шахов, сразу заинтересовало Лучковского.

– Макиавелли? – не столько спросил, сколько подтвердил Сергей Степанович и, устроившись на лежаке, повернулся к соседу.

– Откопал в здешней библиотеке, – пояснил Шахов. – Когда-то читал, теперь словно сызнова. Глубина рассуждений необыкновенная, будто о нашем времени написано.

– Особенно в “Государе”, – с живостью отозвался Лучковский, – помните: “Нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность…”

– Однако память у вас, – удивился Шахов.

– “Государя” могу цитировать бесконечно, – не удержавшись, с некоторой гордостью сообщил Лучковский. – Никто, по-моему, лучше не написал о власти.

– О неограниченной, деспотической власти, – добавил Шахов и вытащил из пачки сигарету.

– Макиавелли считает: власть всякого государя деспотична. С известными допусками, разумеется. Надо иметь в виду, что нрав людей непостоянен, и если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, заставить его поверить силой.

– Это вы или автор? – и Шахов указал на книгу.

– Автор, – слегка улыбнулся Сергей Степанович.

– Видите, я уже в плену сомнений, не перепутать бы. А ведь написано в тысяча четыреста…

– В тысяча пятьсот тринадцатом, – уточнил Лучковский.

– И звучит абсолютно современно, – продолжил мысль Георгий Петрович. – Говорят, любимое произведение Иосифа Виссарионовича. Много бы я дал, чтобы его пометки на полях увидеть.

Он приблизил к глазам книгу, полистал, нашел нужную страницу, откатил сигарету в уголок рта и прочел:

– ЭГосударь, если он желает удержать в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости. Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, чем те, кто по избытку его потворствуют беспорядку”. Уж эти слова товарищ Сталин наверняка красным карандашиком своим обвел, – произнес Шахов. – Милосердный был вождь, если судить по числу расправ.

Прозвучало недвусмысленно и определенно, и в унисон словам, а главное, интонации Шахова Сергей Степанович вновь подумал: очень уж похож долгоносик на того человека в пыльнике и примятой шляпе, которого много лет назад он извлек из толпы у Красной площади.

– Или вот место, – увлекшись, продолжал Шахов. – “…По этому поводу может возникнуть спор, что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись. Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх”. В корень зрил.

А Сергея Степановича обеспокоило внезапное предположение: случайно ли помянул Сталина сосед или с умыслом, имеющим прямое отношение к нему, Лучковскому? Книга в желтом переплете, конечно, могла споспешествовать, и все же не таит ли в себе затеявшийся разговор некоей нарочитости, прозрачного намека… Намека? На кого? Долгоносик не знает меня, мы никогда ранее не встречались. Пуганая ворона куста боится, выразил недовольство собой Сергей Степанович.

Шахов отложил книгу, сел, обвел взглядом пляж, оживленный в полуденный час, и предложил:

– Не хотите искупаться?

Он шел к воде, осторожно ступая мосластыми ногами, с опаской касаясь голыми ступнями колющейся гальки, и казалось, будто идет по битому стеклу. Забрался в воду по пояс, поплескал на грудь и плечи, поозирался, словно набираясь решимости, и, резко оттолкнувшись, поплыл саженками. Сергей Степанович двинулся следом.

Догнал он его у буя. Шахов отдыхал на воде, широко раскинув руки и уставив лицо в безоблачное небо.

– Есть ли большее блаженство, чем вот так лежать и длить минуты, зная, что в Москве наверняка мокрядь, – произнес он при появлении Сергея Степановича, шумно отфыркивающегося и немного уставшего. – Вы кто по профессии? – совершил неожиданный переход. – Историк? Никогда бы не подумал.

– Кем же вы меня представляли?

– Скорее военным, знакомым с дисциплиной, точностью и четкостью приказов.

Сергей Степанович хмыкнул и ничего не сказал. “Неужто во мне еще сидит тот, прежний Лучковский?” – подумал он. Острый, однако, глаз у Шахова.

Они поплыли обратно, подгоняемые приливной волной.

Шахов скептически наблюдал, как Лучковский пытается устоять на левой ноге, держа другую на весу, очищая ее от налипшей гальки и пытаясь вдеть в тапочки-вьетнамки. Протянул руку, Сергей Степанович оперся о нее.

– Между прочим, ходить босиком по камням неприятно, но полезно, – изрек он. – Гарантия от шпор, отложения солей.

– У меня их и так нет, – отпарировал Лучковский.

– Пока нет, – Шахов сделал упор на первом слове. – В нашем возрасте надо быть ко всему готовым.

Сергею Степановичу померещилось обидное: “в нашем”. Не так уж он старо выглядит, чтобы безоговорочно принять скрытый подкол.

– Вот вы утверждаете, что знаете Макиавелли, – продолжал с прежними интонациями Шахов. – Какая, по-вашему, самая глубокая его мысль, между прочим, имеющая прямое отношение к истории? Молчите? Тогда слушайте: чтобы знать, что должно случиться, достаточно проследить, что уже произошло.

Сергей Степанович хотел было уличить Шахова в неточном цитировании, убить его продолжением фразы, которую помнил, однако раздумал и подавил в себе легкую обиду на тон фразы Шахова.

По воскресеньям от дома творчества отходил автобус, доставлявший желающих на рынок и обратно. Сергей Степанович и Шахов договорились ехать вместе. Минут через пятнадцать автобус остановился на небольшой стоянке рядом с рынком. Едва они сошли, как тут же подверглись атаке небритых личностей, наперебой предлагавших мандарины. Георгий Петрович объяснил, в чем дело. Торговать мандаринами, тем более ранними, на рынке запрещалось, урожай следовало сдавать государству по твердой цене, но госцена – восемьдесят копеек за килограмм – бледнела в соотнесении с базарной – два рубля, поэтому-то автобус и брали на абордаж. На глазах у зорко глядевших куда-то вдаль блюстителей порядка открывались багажники “Жигулей” и “Волг”, взвешивались безменами полиэтиленовые пакеты с подпольным товаром и перекладывались в сумки отдыхающих.

Лучковского и Шахова мандарины не интересовали, и они сразу проследовали на рынок.

Шахов знал рынок как свои пять пальцев. С некоторыми продавцами он раскланивался и у двоих из них купил аджику и ткемали, не обращая внимания на зазывы соседних теток, наперебой предлагавших баночки из-под майонеза и полулитровые бутылки, наполненные ядовито-красным и светло-желтым содержимым, без чего не существует кавказская кухня.

– Химичат здесь, как и везде, – пояснил Шахов, слизывая с ладони каплю ткемалевого соуса, даваемого на пробу продавцами. Без такой пробы он не брал даже у знакомых.

Покупая помидоры, гурийскую капусту, виноград и груши, он торговался умело и напористо, подавая пример Сергею Степановичу, вовсе не обладавшему подобными навыками. Чувствуя, что мужчина с носом-клювом не промах, базарные завсегдатаи охотно вступали с ним в дискуссию по поводу цен, стремясь показать, что по этой части десять очков вперед дадут любому московскому говоруну. На Шахове они, как правило, осекались; употребляемые ими междометия, жестикуляция и выкрики, словом, вся эта южная ажитация, срабатывавшая между своими, абсолютно не действовала на невозмутимого Шахова. Железной логикой он разбивал доводы сопротивляющихся частников: показывая на две-три подгнившие, сморщенные виноградины, доказывал невысокое качество всего лежащего на весах, гурийская капуста, по его мнению, получилась не т о й остроты, а груши были помяты с боков, в силу чего никак не могли стоить четыре рубля за килограмм.

В тех случаях, когда частник попадался вовсе уж неуступчивый, Шахов с видом до глубины души обиженного покупателя, исчерпавшего все мыслимые аргументы и попросту уставшего доказывать упрямцу его торговую несостоятельность, театрально разводил руками и отходил от прилавка. Редко кто не кричал ему после этого вслед: “Гэнацвалэ, нэ ухады, иды суда, отдам па тваей цэнэ”.

В итоге он и покупавший вместе с ним Лучковский сэкономили каждый не менее червонца.

– Вы просто гигант. Так уметь извлекать пользу из знания людской психологии… – не удержался Сергей Степанович.

– Я не из-за денег, хотя лишних, как вы понимаете, не имею. Просто люблю базар. Я журналист, мотаюсь по командировкам и знакомство с каждым новым местом начинаю с базара. Здесь тебе и нравы, и обычаи, и традиции, и, если хотите, душа города. На базаре я себя чувствую абсолютно свободным и независимым в выборе, – разоткровенничался Шахов, очевидно пребывая в хорошем настроении. – Извечный диктат производителя над потребителем здесь не проходит. Бейся за свои права, доказывай, аргументируй – и добьешься приемлемой цены. В обычном магазине я вынужден брать то, что явно столько не стоит, выше своей реальной цены. Там диктуют мне, а на базаре, наоборот, могу диктовать я, в какой-то степени, конечно. Рыночные отношения, между прочим, не самые плохие…

У выхода Сергей Степанович заметил шахтера с Кузбасса, в первые два дня сидевшего с ним за одним обеденным столом, а потом перебравшегося к своим парням, коих в пансионате было немало. Косая сажень в плечах, с наколотой ниже локтя голубкой, он прилип к прилавку, где под стеклом были разложены какие-то фотографии. Лучковский непроизвольно бросил взгляд и вздрогнул. На снимках был Сталин. Сергей Степанович увидел через плечо Николая (так звали шахтера): снимков было пять, изображали они Сталина вместе с Лениным на скамейке в Горках, отдельно с Яковом и Василием, в обнимку с Орджоникидзе, и, наконец, портрет вождя на фоне музея в Гори. Не будучи специалистом по фото, Сергей Степанович тем не менее усомнился в подлинности большинства снимков: больно смахивали на монтаж.

– Слушай, а это кто? – Николай указал на молодые лица рядом с вождем.

– Это Яков, а это Василий. Сыновья, – пояснил торговавший снимками молодой, не по годам оплывший, маленького роста парень, похожий на обреутка.

– Постой, постой, кацо, это какой же Яков? Не тот ли, что в плен немцам сдался? Те его хотели на фельдмаршала выменять, а Сталин отказался. Не посмотрел на то, что сын. Я в картине про это видел, в этой, как ее, в “Освобождении”. Нет, Яков мне не нужен, ты мне его не подсовывай. Ты, кацо, дай мне эту, эту и эту, по пять каждого вида, – Николай поочередно ткнул пальцем в образцы.

– Что вас там заинтересовало? – шедший сзади Шахов протиснулся к Лучковскому. – Ого, тут целая коллекция…

Поставив сумку с фруктами между ног, он низко склонился и поочередно разглядывал каждую фотографию. Потом поднял голову и странно-затуманенно посмотрел на обреутка.

– Сколько у тебя штук?

– Пять, — не понял парень.

– Я спрашиваю, сколько всего у тебя снимков?

– Сто, наверное.

– И почем берешь?

– По рублю.

– Жаль, денег при себе нет, – вздохнул Шахов. Сергею Степановичу показалось: вздохнул вовсе не наигранно.

–Возьмите сколько хотите, — предложил обреуток.

– Нет, я покупатель оптовый, беру все сразу, – и отодвинулся от прилавка.

– Классные фотографии, а?! – Николай брал Сергея Степановича в союзники, донельзя довольный сделанным приобретением. – Приеду домой, подарю корешам.

У автобусов Лучковский не удержался и тихо, будто секрет выпытывал, спросил Шахова:

– Вы… серьезно хотели купить или шутили?

– Такими вещами, дорогой мой, не шутят, – выпялился на него Георгий Петрович. – Была бы с собой сотня, ей-богу, сгреб бы всю эту… продукцию, – произнес со злым нажимом, – и в канализацию. Чтоб миновала таких, как этот простодушный бугай с наколкой. Я краем уха слышал, как он о Якове… Между прочим, трагической судьбы человек, отец родной его терпеть не мог, не простил, что женился против его воли на еврейке. И погиб как герой, в концлагере, посмертно был награжден орденом Отечественной войны. Пора бы об этом во весь голос, а то народ о Якове только то знает, что не захотел обменять его батька с усами. И ведь многие одобряют: какой человек – через сына переступил, а не пошел немцам на уступку.

Он влез в автобус и вытер пот со лба. Тяжело дыша, как после долгого бега, бросил, невесело усмехнувшись:

– Впрочем, скупать не выход, напечатают новые – фирма веников не вяжет, найдутся и покупатели. Покуда всю правду о сталинизме не расскажем. Лично я нисколько не боюсь, что правда эта во вред пойдет. Иллюзии развеет, это точно. Нельзя любить свое Отечество с закрытыми глазами, с поникшим челом, с зажатым ртом. Я бы ввел в школе обязательное чтение Чаадаева. Вот уж воистину великий муж России, учиться у него надобно…

Человек очень тяжело расстается со своими предубеждениями. У меня в ЖЭКе висит черно-белый портрет Сталина с надписью: “Меня на вас нет”.

Сталин – миф, мифологический образ. Люди не ассоциируют себя с жертвами ГУЛАГа, они ассоциируют себя с победой в войне с гитлеровцами, с победными парадами, с кумачовыми знаменами… И впрямь, Гитлера уничтожил, заводы построил, атомный проект реализовал… Народ считал: нужна железная рука, чтобы страной править, вот Сталин и воплотил глубинные коды русского человека, неистребимые, пока Россия существует.

– Вы правы, он – из бездонных глубин русского имперского сознания, – вступил в разговор Лучковский. – Народу нашему необходимо было слепое поклонение – неважно, царю ли, вождю ли, вот и сотворил себе кумира. И что бы сейчас не объясняли тому же Коле, как не развенчивали вождя, не захочет он верить, понимать, слова отскакивать от него будут, как от стенки горох. И сколько таких Коль по сей день мечтают о сильной, жестокой, всеподавляющей власти! Такой власти они бы поверили безгранично.

Его так и подмывало рассказать, чем сейчас занимается, какие разоблачительные изыскания ведет как историк. Однако что-то сдерживало. Еще подумает – изображаю из себя борца за историческую справедливость. Я не борец, увы, плыл по течению, как и другие, просто в определенный момент что-то во мне стронулось, заставило посмотреть на себя со стороны и поразиться увиденному. Да разве все объяснишь… Не вышвырнули бы меня из “органов” из-за женитьбы на еврейке, кем бы я теперь был…

– Одна крамольная мыслишка не дает покоя. Сталина и с ним связанное разоблачают, в “Огоньке” и “Московских новостях” удивительные факты огласке предают, кажется. навсегда образ Усатого померкнет, проклинать его станут, но вот увидите, уважаемый Сергей Степанович: лет эдак через тридцать памятники начнут ему ставить.

Лучковский промолчал.

…В то лето и в ту осень они без конца переезжали с дачи на дачу. Рица, Гагра, Мюссера под Гудаутой, снова Рица, Новый Афон… Словно что-то не давало покоя Хозяину, подверженному внезапной ностальгии, гнало с места на место.

Охранники жили не на самих дачах, а вблизи их, кроме непосредственно приставленных к Хозяину. Соседом Сергея по комнате стал его земляк, невысокий карамазый капитан, выглядевший старше своих двадцати шести. В цвета грачиного крыла вьющуюся шевелюру Кима Красноперова – так его звали – преждевременно вплелись серебряные колечки. Он здорово смахивал на цыгана: порывистостью движений, смугловатостью, озорным блеском шалых миндалевидных глаз и какой-то запретной бедовостью, исходившей от всего его облика. Его так и кликали между собой Цыганом – даже генерал Носик иногда заменял кличкой фамилию.

Ким, как видно, легко сходился с людьми. Редкие в обслуге Хозяина женщины – горничные, прачки, помощницы по кухне – заглядывались на него. В отличие от Сергея словоохотливый, он в первую же неделю поведал свою историю.

Будучи старше Сергея, он успел повоевать. В армию попал благодаря своей настойчивости, но в большей степени волей случая. Окончив восемь классов, решил поступать в артиллерийскую школу. Но кто примет его, если по поведению тройка? Отважился было переговорить с начальником, однако перед дверью кабинета каждый раз вырастала вреднющая секретарша. Тогда Ким залез в кабинет через окно, тем самым неожиданно понравившись начальнику, не посмотревшему на злосчастную тройку. Тут началась война, школу собирались эвакуировать в Сибирь. Ким ехать в тыл не захотел. Рядом с домом тянулся забор авиазавода. Верный себе, Ким перемахнул его, нашел отдел кадров и устроился учеником слесаря в сборочный цех. Тогда же с другом и написал письмо Ворошилову с просьбой направить их на фронт.

Ответа долго не было. Ким уже смирился с тем, что товарищ Ворошилов не внял их просьбе, и начал готовиться к побегу в армию. И тут его с другом вызвали в гостиницу «Москва». В одном из номеров парней принял какой-то начальник с красными глазами, очевидно, от хронического недосыпа.

– Писали Клименту Ефремовичу? – устало спросил он. – Сколько вам лет? Шестнадцать? Марш отсюда, и чтоб я вас больше не видел. Вояки… Без вас обойдемся.

Хлюпающих носами от обиды, их увидел проходивший по коридору военный. Узнав, в чем дело, оценивающе посмотрел и вдруг сказал:

– Завтра наша часть отбывает из Москвы. Двигаться будем по Ленинградскому шоссе. Могу взять вас…

Таким вот образом Ким и его друг оказались под Волховом.

Вначале приставили их к мотористам, ведавшим подачей света к помещению штаба фронта. В землянке с накатом стоял переделанный движок от трактора “ХТЗ”, работавший, как динамо-машина. Ребята заливали в него горючее, масло, чинили провода. Несколько раз штаб передислоцировался, переезжали и ребята, теперь уже самостоятельно отвечавшие за свет.

Неизвестно, сколько бы продолжалась такая скучная жизнь, успевшая обрыднуть Киму, жаждавшему подвигов. Выручил случай. Как-то Ким повстречал человека в лейтенантской форме, спросившего дорогу к узловой станции, Ким многих в штабе знал в лицо, этого же лейтенанта видел впервые. Покумекав, он вывел его на охрану штаба. “Лейтенант” оказался диверсантом.

После этого Кима, к великой его радости, взяли в контрразведку. Несколько месяцев обучали владению оружием, в том числе холодным, приемам самбо, показывали образцы всевозможных документов и печатей, которыми может воспользоваться враг. Затем дали первое задание. Одетый в ватник с чужого плеча и кирзовые расхлябанные сапоги, он играл роль цыганенка, шатался возле узловой станции, смешил бойцов эшелонов байками и похабными анекдотами, плясал под гармонь. И смотрел по сторонам, учась различать “своих” и “чужих”.

В первые три дня он “сдал” восемьдесят человек. Майор-смершевец похвалил его и одновременно остудил пыл: “Не так рьяно, Ким”. Все восемьдесят при проверке оказались своими.

Потом началась оперативная работа, задержание настоящих диверсантов и шпионов, переброска в различные районы, постоянный риск, словом, то, без чего Ким уже не мог существовать.

В Главное управление охраны Красноперов попал неожиданно для себя. Перед самым концом войны раненый лежал в госпитале в Москве, познакомился с молоденькой медсестрой, закрутился у них роман, окончившийся свадьбой. Медсестра оказалась дочерью крупного чина в МГБ. От службы в аппарате министерства Ким отказался, а вот в охрану пошел с удовольствием.

И с еще большим рвением Ким принялся служить тому, чье слово могло кинуть его навстречу любой опасности, тому, ради которого он, как и тысячи других, мог отдать жизнь.

Свободными от дежурства вечерами Сергей и Ким шли купаться. Лежа на остывающей гальке и рассеянно глядя вслед окунающемуся в море оранжевому диску, они болтали о разных разностях, вспоминали Москву. Большей частью говорил Ким, любивший, когда его подолгу благодарно слушали (Сергей уловил эту особенность соседа). Он не имел ничего против и не перебивал: Киму было что рассказать. Впрочем, при всей своей словоохотливости он не говорил ничего такого, что выходило бы за рамки отпущенного и отмеренного людям их профессии. Ни к чему не обязывающий треп Ким никогда не путал с чем-либо более серьезным – это Сергей сразу же уяснил себе. И однако Ким несомненно доверял ему, иначе с какой стати делился бы историями вроде приключившейся с ним летом сорок пятого.

– В Потсдаме было дело, на Конференции, – начал он, зачерпывая горсть мелкой гальки и выпуская ее струйкой, точно содержимое песочных часов. – Я хоть и бывший смершевец, но еще салажонок, только начал привыкать ко всему. Стою на часах, чую – приспичило отлить. Борюсь с собой изо всех сил. Полчаса проходит, еще полчаса, совсем невмоготу становится, а где во дворцетуалет, понятия не имею. Мучился, мучился, вот-вот пузырь лопнет. Пошел искать. Тыкаюсь в одно место, в другое – все не то. Пустынный коридор, в нем двери, открываю первую попавшуюся и в аккурат попадаю на товарища Сталина. Ходит по комнате, трубку курит, размышляет. Удивленно так посмотрел: “Что вам нужно?” Я обмер, растерялся, вырвалось сам не пойму как: “Туалет ищу”. Товарищ Сталин вынул трубку, пожевал губами, но не обругал меня-олуха, не выгнал вон, а нажал кнопку у стола. Появился человек в полковничьей форме, замер по стойке “смирно”. Я этого полковника до того видел на общем инструктаже. “Помогите ему, – кивая в мою сторону, обращается к полковнику товарищ Сталин. – И смотрите, не наказывайте его строго. Вы виноваты, обязаны были показать заранее…”

Получил я вздрючку от начальства, три наряда вне очереди. Если бы не заступничество товарища Сталина, ввинтили бы как следует.

Сергей обратил внимание: Красноперов н и к о г д а не говорил “Сталин”, “Хозяин” или “Отец”, как большинство охранников, – непременно “товарищ Сталин” и никак иначе. Более других открытый, конечно, насколько позволяла служба, Ким в данном случае отнюдь не бравировал своей любовью к вождю – безграничная любовь эта заполняла все его существо, составляла основу его существования, и то, что в устах кого-то выглядело бы нарочитым и в силу этого фальшивым, в устах Кима выглядело естественным и органичным.

Возможно, именно поэтому он не одобрил увлечение Сергея, заключавшееся в редком умении копировать голос и акцент Хозяина. Собственно, назвать это увлечением было бы несомненной ошибкой: всего-то один или два раза в присутствии Кима Сергей повторил слова вождя, сказанные им в присутствии охраны, повторил абсолютно точно, с той долей вкрадчивой мягкости и скрытой пружинистой силы, которые были свойственны Хозяину. Открыв в себе редкостный дар еще в Кремле, Сергей таил его, не растрачивая по мелочам. Лишь иногда, когда выпадало соответствующее настроение, он пробовал копировать, причем это не носило и намека на баловство, шутку или своего рода игру, отнюдь. Он бы никогда не позволил себе, да и не посмел бы п о д о б н ы м о б р а з о м относиться к фразам Хозяина, пусть самым обыкновенным, не носившим отпечатка гениальной прозорливости и величайшей мудрости, допустим, о погоде. Знал он и о небезопасности такого занятия, давал себе зарок и сам же нарушал его в присутствии Кима – ни единой душе он больше не демонстрировал свое умение.

Тот, однако, недовольно морщился, хотя и признавал: сходство удивительное, просто-таки замечательное.

Сергей попробовал с ним объясниться.

– Ты, Ким, конечно, видел в кино Ленина? Щукин его изображает. Так вот он картавит, как Владимир Ильич. И Геловани играет Сталина в “Клятве” очень похожим. У тебя же это не вызывает возражений, верно?

Миндалевидные глаза Кима словно бы темнели изнутри.

– То в кино, Сережа, а в жизни иначе. Ты скопируешь товарища Сталина, за тобой другой, что же получится? Товарищ Сталин единственный на всю страну, на всю планету, а люди начнут его голосом разговаривать.

Больше Сергей к этой теме не возвращался.

По иронии судьбы именно в те дни он дважды видел Хозяина в метре от себя, слышал его голос. Первый раз – в столовой, где питалась охрана, все семьдесят или восемьдесят человек. Кормили обильно, так, как Сергей сроду не ел в Москве. Единственно, выходила закавыка со вторым. Обслуживавшие столы официантки, стократно проверенные, как и прочая прислуга, подносили меню и спрашивали: “Что будете заказывать?” Написанные от руки названия вроде бефстроганов, азу, бифштекс, деволяй поначалу ни о чем не говорили Сергею. Стыдясь своего незнания, он постоянно заказывал знакомое – котлеты. Сам же следил за тем, что выбирает Ким. В течение полутора недель Сергей разобрался во вторых блюдах и с удовольствием просил то одно, то другое, чередуя их.

С первым таких проблем не возникало. Повар Вася по кличке Рыжий, бывший моряк-балтиец, с которым в войну, говорили, что только не приключалось: и горел, и тонул, и ранен был в грудь навылет, словом, боевой малый, – готовил исключительно борщ. Готовил, правда, мастерски, но вскоре народу поднадоела вареная свекла, и он стал выражать легкое недовольство. И тут внезапно столовую посетил Сталин.

При его появлении все как по команде встали и замерли. Хозяин медленно прошелся между столами и остановился рядом с Красноперовым и Лучковским. Сергей заметил, как моментально подобрался, напружинился Ким, поедавший вождя глазами и даже, казалось, не моргавший.

– Опять борщ… – сказал Сталин и нахмурился. – Позвать повара.

Через несколько секунд перед Хозяином предстал Рыжий в белом колпаке и фартуке, из-под которого виднелась тельняшка. Он держал руки по швам, на мигом побелевших щеках и лбу отчетливо проступили веснушки.

– Ты почему кормишь людей одним борщом? – тихо произнес Хозяин, и стало заметно, как Вася вздрогнул. – Люди должны питаться хорошо и разнообразно. Разберись с этим поваром, – сделал поворот головы в направлении Носика. – Если ленится, отправь в Москву. Если не умеет, дай ему повара из местных, пусть покажет, как харчо готовят. Наказывать не надо, учить надо, – и, ни на кого не глядя, двинулся к выходу.

Сгустившиеся было над головой Рыжего тучи развеялись – другого он варить действительно не умел, то есть сварить, конечно, мог, но не так, по его понятиям, вкусно, как флотский борщ с дымком. К нему приставили повара-мингрела, по слухам, работавшего ранее у министра госбезопасности Абхазии Гагуа, и теперь борщ чередовался с харчо.

Вторично Сергей близко увидел Хозяина в совсем не подходящем для этого месте – у подвального склада в момент разгрузки яблок. Каждую неделю специально для охраны привозили фрукты, оставляли ящики на складе, Сергей вместе с другими писал на крышках домашние адреса, и посылки уходили в Москву. В этот раз привезли крымские яблоки, Сергей помогал разгружать их с открытого борта грузовика в подвал.

Сталин появился незаметно, встал у кабины машины, ничем не выдавая своего присутствия, и молча наблюдал за разгрузкой. Сергей заметил его, только когда тот заглянул в подвальный люк, куда ящики осторожно спускали по наклонной доске, придерживая с боков.

– Разве так разгружают? – недовольно пробормотал он. – Положи сюда ящик и отойди, – ткнув пальцем в край доски, приказал Сергею. – Ящик должен сам идти по наклонной, как по рельсам. Помогать ему, придерживать его не надо, – и Сталин с силой толкнул ящик подошвой полуботинка. Ящик полетел вниз, соскочил с доски и шмякнулся о бетонный пол. Яблоки рассыпались, их услужливо бросились подбирать находившиеся внизу.

Сталин пожал плечами и отошел с непроницаемым лицом.

Удивительно, но все происходившее в ту пору на глазах Сергея и с его участием помнилось так живо, со столькими подробностями, будто дело было вчера.

Распрощавшись с “органами”, Лучковский лелеял надежду: с годами сотрется многое из того, что видел и слышал, забудутся имена – для чего держать в памяти бесполезный и вредоносный груз. Вышло, однако, по-иному: прошлое продолжало тянуться за ним, как инверсионный след за самолетом.

Как-то на дне рождения у институтского приятеля затеялся разговор, вернее, полупьяный треп о Сталине. Кто уж начал, Лучковский не уловил. К такого рода разговорам он относился с некоторым предубеждением, и вовсе не потому, что затрагивалась личность человека, бывшего в определенные годы предметом его искреннего поклонения и любви. Многое давно переменилось в самом Сергее Степановиче и вокруг него, открылось неопровержимо доказанным то, о чем Лучковский и не подозревал в молодую свою, замешенную на горячей вере пору. Длившаяся в нем не один год мучительная борьба заставила изгнать из сердца остатки иллюзий. Нет, иное рождало в Лучковском скрытое предубеждение. Нутро его отторгало досужие выдумки, сплетни, пересуды, отличить от реальности которые ему не составляло труда. Если рассуждать о Сталине, а рассуждать необходимо, то на таком уровне, какого заслуживает он, впитавший в себя знамения и пороки времени, вначале породив их.

А за столом выдувал байки из пухлого рта, как мыльные пузыри, душа компании – веселый брюнет с расчесанными на пробор гладкими лоснящимися волосами.

– У Сталина существовало множество дач, одна из них – на Валдае. Бывал он на ней раза два от силы. На даче в вольере жили белки, следил за ними сторож лет семидесяти. Приехал однажды Сталин, один из охранников подзывает деда и дает ему указание: “Белок вычистить, вольер убрать, орехи наколоть и положить вот в это блюдечко. Завтра рано утром товарищ Сталин будет кормить зверушек с руки”.

Полдня дед наводил марафет в вольере. Да, видно, от волнения забыл дверцу запереть. Встает на рассвете и, к ужасу своему, лицезреет такую картину: вольер нараспашку, ни одной белки в нем нет. Тут во двор выходит Сталин, берет горсть орехов и направляется к вольеру.

– Товарищ Сталин, извините, разрешите доложить! – орет в беспамятстве одуревший от испуга сторож.

– Что такое, почему крик? – недовольно морщится Сталин.

– Разрешите доложить: белки убежали!

Сталин остается с вытянутой рукой, в которой зажаты орехи, непонимающе смотрит на деда, потом поворачивается и бросает через плечо: “Вэрнуть!”

Ну, тут началось… Ободрали все ближайшие зооуголки, к следующему утру два десятка белок резвилось в вольере. Деду, конечно, вломили. Больше он не забывал дверцу запирать.

Лучковский машинально ковырнул вилкой остатки салата в тарелке. В том, что рассказанная история – типичная туфта, он не сомневался. Правительственная дача на Валдае действительно существовала, но Сталин никогда не жил в ней. Дача располагалась на полуострове, вела к ней единственная асфальтированная дорога, за воротами дом охраны, хозяйственные постройки, и больше ничего. Впервые приехав сюда, Сталин обошел территорию, вернулся к машине хмурый и укатил, бросив напоследок зловеще-шелестящее: “Ловушька”. Где уж там было взяться белкам… Поразвлекал гостей толстогубый брюнет, порезвился – и на том спасибо. И тут Сергей Степанович чуть не выронил вилку, услышав знакомое: “Носик”.

Произнес врач из Боткинской, в чьей палате, как понял Сергей Степанович, в конце шестидесятых умирал от рака Носик. Судьба круто обошлась с генералом – покидал он белый свет в страшных муках. Боли сводили его с ума, он просил, умолял палатного врача постоянно вводить ему морфий.

– Я узнал, кто такой Носик, – негромко рассказывал врач, нервно теребя бумажную салфетку. – И знаете, что-то во мне перевернулось. Отца моего забрали в тридцать восьмом, я тогда только в школу ходить начал, больше его не увидел; брат отца – авиаконструктор тоже сидел, вместе с Туполевым, правда, перед войной вышел. А тут буквально на глазах разлагается, воет от боли, плачет генерал из тех, кто… И ты должен, обязан облегчить ему страдания. Должен, обязан, а нутро восстает, мстительное чувство одолевает, и нет с ним сладу. Уговариваю себя: он же, Носик этот, лично никого не сажал, не судил, не убивал, и тут же сам себе в противовес – он о х р а н я л душегуба, оберегал его как зеницу ока, когда гибли миллионы, и уже одним этим виновен перед ними, передо мной, потерявшим отца…

– И что же, давали вы ему морфий? – с усилием вытолкнул из себя Лучковский.

Врач скомкал салфетку и бросил на скатерть.

– В палатах не хватало санитарок, Носик делал под себя, приходилось помогать нянечке перестилать. Я брал его на руки, он обнимал меня за шею, как ребенок. Весил он килограммов сорок, не больше, живой скелет. Да, давал, давал морфий, сам вкалывал! – сорвался на крик. – Ненавидел его и колол!

Но все это случилось много позже, а покуда младший лейтенант Лучковский беспрекословно выполнял волю генерала Носика, целиком и полностью зависевшую от желаний одного-единственного лица, именуемого в газетах великим вождем и учителем советского народа, родным и любимым Сталиным.

Желания эти безошибочно угадывались Носиком по едва заметным признакам, порой читались им по выражению глаз, линиям губ, улавливались в потемках чужой души. За то и держал его Хозяин при себе столько лет, что не требовалось ему, как и другому человеку из ближайшего окружения — помощнику Поскребышеву, тихому, незаметному и исполнительному, — разжевывать, повторять, объяснять. Сам соображал.

На даче в Мюссере вдруг поступил приказ: не попадаться на глаза Хозяину, рассредоточиться, скрыться в кустах, за деревьями, ни на мгновение не выпуская его из виду, сидит ли он в кресле на открытой террасе, прогуливается ли по саду, едет ли в машине. Но чтоб он никого из охраны не видел. Приказ исходил от самого Носика. Дежуривший на даче Ким растолковал Сергею: оказывается, Хозяин ни с того ни с сего обронил в присутствии генерала: “Почему их так много? От кого меня защищают, от моего народа?” Носик смекнул и моментально приказал охране «скрыться».

Игра в пряталки продолжалась недели две. Даже возле ворот, откуда выезжал бронированный «ЗИС-110», Хозяин никого не видел: Сергей, например, садился на корточки и скрывался за наполовину остекленной будкой с телефоном.

Кончилось так же внезапно, как и началось. По словам Кима, Хозяин вызвал Носика и отчитал: “Почему их не видно? А если со мной что-то случится?”

Хозяину надоедала оседлая жизнь, и он начинал объезжать окрестности, как положено, со свитой. Иногда делал привал в лесу, по его просьбе разводили костер, он жарил мясо на шампурах и угощал охрану, снисходительно принимая похвалы.

Как-то, остановившись по дороге в Сухуми возле уличного прилавка с фруктами, вылез из машины и начал раздавать виноград и персики словно из-под земли выросшим детям. Народ вокруг сумятился, кричал: “Слава товарищу Сталину!” Садясь в машину, бросил через плечо Носику: “Заплати”.

Будучи свидетелем всего этого и многого другого, Лучковский, сам того не замечая, подспудно начинал анализировать, разбирать и оценивать увиденное и услышанное – притом вовсе не безотчетно, безоглядно. Нет-нет и ловил себя на том, что ищет и не всегда находит объяснение поступкам и словам Хозяина, меряет их на свой аршин, будто речь идет об обыкновенном человеке, а не о вожде народов. “Кто дал мне право на это? – пытался унять себя. – Я же жалкая козявка по сравнению с ним, смею ли даже п ы т а т ь с я д у м а т ь, как тот или иной поступок Хозяина сообразуется с конкретной ситуацией? Охраняю его – и все, баста, достаточно для моей незаметной роли”.

Но не думать Сергей не мог – таким, видно, уродился на свет – и чем больше размышлял, тем упрямее вползало в него нечто такое, что ставило в тупик. Бог спустился с небес, предстал в простом обличий – старый, утомленный, невзрачный, и Сергей, откровенно осуждая себя, не мог отделаться от навязчиво-тревожащего: он уже слепо не обожествляет его, то есть по-прежнему преклоняется перед ним, как все, однако скорее по привычке, а внутри, если не лукавить, нет фанатичной любви, как у того же Кима. Отчего все начало переворачиваться в нем, Сергей не ведал и потому пребывал не в ладах с собой.

А вскоре к иным своим наблюдениям и ощущениям Лучковский добавил еще одно, став свидетелем гнева Хозяина.

Произошло невиданное по меркам охраны. Виновником стал Элиава, начальник гаража особого назначения – ГОНа, отвечавший за весь транспорт Хозяина. Любитель пображничать, он не сдерживался в своем пристрастии к вину – за его спиной стояла фигура Берии, покровительствовавшего начальнику ГОНа. Изрядно набравшись в ресторане на Рице, Элиава захотел сам сесть за руль и отстранил шофера. Тот понял, чем это для него пахнет, и, не будь дураком, потребовал расписку. Элиава, которому море было по колено, нацарапал на бумажке несколько слов. Расписка эта потом спасла шоферу жизнь. А начальник гаража лихо покатил вниз с двумя пассажирами.

На повороте машину занесло, и она полетела с откоса. Элиава чудом успел выпрыгнуть, двое пассажиров, и в их числе начальник московского ОРУДа Некрасов, погибли. Поднятую по тревоге охрану бросили на место происшествия. Сергей вместе с другими извлекал трупы из-под обломков автомобиля.

Носик был вне себя от ярости. Докладывать Хозяину об этом случае надлежало ему, а уж он-то прекрасно знал, чем может это обернуться. Начальник сталинского гаража, приближенное лицо, пьяным сел за руль, угробил двоих, кошмар…

Объяснение состоялось утром возле ворот дачи. К несчастью для Носика, Сталин опередил его покаянное признание и сам спросил: что произошло вчера вечером? Откуда-то узнал. Сергей отчетливо видел насупленные брови Хозяина с узкими прорезями зло прищуренных глаз. Он молча выслушал генерала, зло пробормотал что-то по-грузински и ушел. А Носик, как побитый пес, поплелся восвояси.

Протрезвев, Элиава понял, что натворил, отчаянно испугался и три дня скрывался в горах. Каким-то образом узнав, что к Сталину приехал Берия, он спустился с гор и принес повинную голову. Благодаря покровителю карающий меч не отсек ее и начальника ГОНа, теперь уже бывшего, выдворили в Москву. По слухам, он стал заведовать мебельной фабрикой в Бутырской тюрьме.

Носик старался не показываться на глаза Сталину. После отправки Элиавы в Москву тот сам позвал генерала и мирно с ним побеседовал. Конфликт, таким образом, оказался исчерпанным.

…Дорога тянулась вдоль извилистого ложа Бзыби, то сужавшейся, то расширявшейся, с водой бутылочного отлива, легко и деловито стучавшей по камням и выбивавшей пенистые бурунчики. Впереди слабо синели горы, в близлежащие поросшие буком, грабом, орехом склоны вкрапились краски рыжеющей осени. Слева изредка виднелись серо-желтые скальные обнажения.

Строения и обихоженная земля нечасто попадались взору. Чем выше в горы поднимался многоместный “Икарус”, тем реже можно было видеть приземистые, вцепившиеся в каменистую почву дома и заскирдованные кукурузные стебли на огородах. Один раз наткнулись на стадо ценимых в этих местах коз, которых перегонял по шоссе еще не старый, весь седой пастух с ружьем и посохом. Козы неохотно уступили дорогу, блея и тряся бородами, – они чувствовали себя хозяевами положения. Лучковский помнил еще с той поры, когда шесть месяцев прожил здесь: за абхазским столом главный деликатес – козлятина.

Шахов с интересом поглядывал по сторонам, крутил шеей, нагибал голову, смотрел в стекло снизу вверх, стараясь увидеть много больше того, что давал оконный обзор. Это он предложил Сергею Степановичу записаться в экскурсию на Рицу, признавшись, что раньше не бывал на озере. И вот автобус мерно тащил их вверх, изящно, несмотря на свои габариты, вписываясь в покуда плавные, некрутые изгибы дороги.

Сергей Степанович ехал здесь в третий раз, если зачесть крутые виражи, закладываемые на “виллисах” в пятьдесят первом, к даче и от дачи Хозяина. Спустя одиннадцать лет, отдыхая с женой в гагринском пансионате, он решил показать ей эту дорогу и озеро. Дряхленький экскурсионный автобус натужно скрипел на подъемах, глазевшая в окна публика мечтала об одном – скорее бы кончились бесконечные повороты и взору их предстало бы легендарное, овеянное великим и страшным именем озеро. И была внезапная встреча, отголосок той прежней жизни Лучковского, которую он без особой нужды старался не вспоминать, а уж если вспоминал, то не испытывал отрады.

Собственно, встреча произошла много раньше, на пляже. Прижмурившись и каждой клеточкой расслабленного тела вбирая благословенное сентябрьское солнце, Сергей Степанович вдруг ощутил, что солнце куда-то исчезло и на лицо набежала тень. Он открыл глаза и увидел стоящего над ним человека, внимательно рассматривающего его, скорее, даже изучающего его, склонив голову набок. Он был в огромных безразмерных черных трусах, обтягивавших раздутый, как у беременной на девятом месяце, живот. Неуловимо-знакомое мелькнуло в его облике. Пока Лучковский соображал, тот одышливо заговорил с грузинским акцентом:

– Извините, вы Сергей? Я узнал вас. Очень рад видеть…

И точно тумблер сработал в мозгу: ну конечно же, директор мацестинского санатория, ублажавший молодого охранника всем, чем мог. Сдал, постарел…

Акакий Шалвович пошарил глазами вокруг, свободного места было сколько угодно, но сесть или лечь рядом с Лучковским представлялось ему нелегким делом – мешал живот. Сергей Степанович мигом поднялся и протянул руку. Акакий Шалвович долго с чувством тряс ее. Соне он представил его как знакомого по прежней работе на Кавказе, и жена в ответ настороженно сделала намек на улыбку.

Обменявшись несколькими приличествующими моменту словами, они пошли прогуляться по пляжу. Акакий Шалвович сообщил, что сейчас на пенсии, в Гагре у него дом с фруктовым садом, живет неплохо, дети, слава богу, устроены, вот только печалят события извне: сколько можно валить на Сталина? И старых большевиков уничтожил, и полководцев, и массовые репрессии организовал… И за все он один в ответе, будто не было рядом Берии и других. Да не знал многого Иосиф Виссарионович, опутали его. И надо еще разобраться, так ли уж невиновны эти самые партийцы и полководцы.