Лаура, Беатриче, смуглая леди сонетов – эти давно опочившие прекрасные незнакомки предстают в ореоле бессмертия, которым они всецело обязаны великим поэтам.

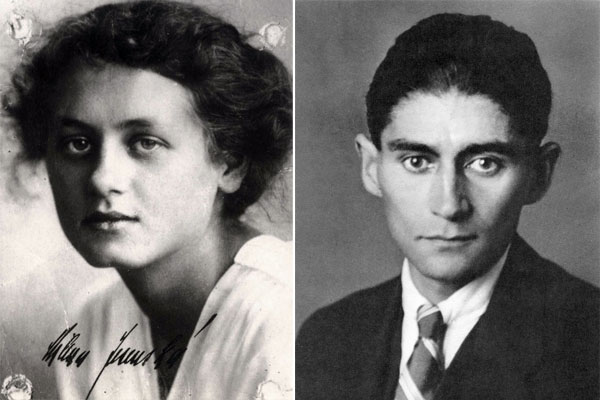

Близость к Францу Кафке обрекла на бессмертие и Милену Есенскую. Памятником ей стали его письма к ней. Она хранила их после разрыва с возлюбленным, а затем – после его смерти в 1924 году, ревниво оберегая от чужих глаз, и только в 1939-м, когда почувствовала грозящую опасность, доверила их давнему приятелю критику Вилли Хаасу, который в своё время общался и с Кафкой. После войны, когда разразился «кафковский бум», Хаас опубликовал доверенное ему сокровище – «Письма Милене» (1952). Эти письма станут сравнивать с гётевским «Вертером» и любовными письмами философа Кьеркегора, Вилли Хаас назовёт их «оргией отчаяния, блаженства, самотерзания и самоуничтожения». Что до писем самой Милены, которые были для Кафки вначале счастьем и утешением («дни без твоих писем ужасны» – это его слова), а вскоре стали, по его же признанию, «неизбывной мукой», то они пропали, однако образ адресата явственно вырисовывается в письмах самого Кафки.

«Какое царственно-тяжёлое имя…»

Они познакомились, когда писателю было почти 38, а ей – 24 года. Он – лёгочный больной, страдающий бессонницей и мигренями, замкнутый, как всякий не уверенный в себе человек, молчаливый и грустный (такой автопортрет нарисовал он сам). Она же, как он её видит, твёрдо стоит у древесного ствола, молодая, красивая, и сияние её глаз лучами подавляет мирскую скорбь. Он проживает в Праге, а она в ту пору – в Вене. Их разделяют не только пространство и время, но и возраст плюс несходство натур.

Оба несвободны. Милена привязана к своему мужу, с которым она познала и высочайшее счастье, и глубочайшее страдание, а Кафка – весь во власти бесчисленных страхов («основа моего существа – страх»), к тому же он давно и навсегда обручён с письменным столом.

Тем не менее, между ними возникла удивительная духовная близость и вспыхнула любовь, единственная любовь в жизни Кафки. Что до Милены, то она пишет: «Да, ты прав, я его люблю. Но, Ф., я ведь и тебя люблю тоже». Признаваясь Максу Броду в том, что эта женщина – вся пламя, что он никогда не встречал подобной ей, Кафка грустно добавляет: «Но пылает она для него». Он имел в виду её мужа.

Кафка и боялся встречи с Миленой, и жаждал её. Они увиделись лишь раз, свидание было недолгим: четыре счастливых дня в Вене и её пригородах в июле 1920 года. Однако ради Милены («какое царственно-тяжёлое имя, такая в нём полнота, что его уже и не поднять») он готов был отречься от уединения.

Расставшись с ней на перроне, он на второй день признаётся: «Странным образом я не могу писать тебе ни о чём другом, кроме того, что касается только нас, нас посреди этой мирской суеты. Нас одних. Всё чужое мне чуждо». Не успев вернуться из Вены, он отсылает ей письмо, которое он написал в 1919 году отцу, но всё не решался вручить, хранил его от всех в тайне, а ей, Милене, открылся. В каждой строке «Письма к отцу» бьётся и трепещет его исстрадавшаяся душа, там открываются не только потаённые уголки и изломы психики человеческой, но настоящие бездны, провалы, ей угрожающие.

В письмах Милене Кафка часто пишет о своём еврействе, которое, несомненно, проводило между ними черту: «И потому мои тридцать восемь еврейских лет говорят перед лицом Ваших двадцати четырёх христианских». Что означал этот «разговор» их лет? Зараза антисемитизма не коснулась Милены (её мужем был тоже еврей), она глубоко понимала все движения души Кафки, но понимание не есть переживание на собственном опыте того, что испытывал её возлюбленный. Он даёт ей почувствовать их различие косвенно, реагируя на размолвку Милены с его другом Максом Бродом: «Ты, бесспорно, права во всех своих рассуждениях, но теперь попробуй встать на его место. У тебя есть родина, и ты вольна ею пренебречь… А у него родины нет и потому нечем пренебрегать, и он всё время должен думать о том, как бы её найти и построить, – всё время: снимает ли он шляпу с гвоздя, лежит ли на солнце в бассейне или пишет книгу, которую ты будешь переводить…» Со своей чуткостью и художнической одарённостью Милена всё понимала, тем более что Кафка то и дело напоминал ей о своём еврействе: «…говоря о будущем, не забываешь ли ты иногда, что я еврей – jasne, nezapletene? О, еврейство – опасная штука, даже у ног твоих».

Называя себя самым западным из западноевропейских евреев, Кафка объясняет ей, что по этой причине ему не даровано судьбой ни секунды покоя, он должен добиваться не только настоящего и будущего, но даже прошлого, которое все другие просто получают в наследство. Он жалуется, что на эти обязанности у него нет сил: «…я не могу нести мир на своих плечах, я ведь даже зимнее пальто своё с трудом выношу. Это бессилие, впрочем, факт отнюдь не обязательно прискорбный; каких сил вообще достало бы на выполнение подобных задач? Всякая попытка пробиться в этом мире собственными силами – безумие, и безумием она вознаграждается. Потому и невозможно для меня «приехать со всем этим», как ты пишешь».

Кафка доверяет Милене всецело, беседует в письмах с ней свободно и не боится признаться в том, что основу его существа составляет страх: «…я ведь целиком из него состою, и он, возможно, лучшее, что во мне есть». Ещё до встречи с Миленой Кафка набрасывает в письме к ней свой автопортрет. Он смотрит на себя как бы со стороны, ведёт сам с собой нелицеприятный разговор: «Тебе тридцать восемь лет, и ты так устал, как, наверное, от возраста вообще не устают. Вернее сказать, ты вовсе не устал, а стал беспокойным, ты лишнего шагу боишься ступить на этой ощетинившейся ловушками земле, и потому у тебя фактически всё время обе ноги в воздухе; ты не устал, а только боишься страшной усталости, которая последует за этим страшным беспокойством (ты ведь еврей и знаешь, что такое страх)».

Экзистенциональный страх и чувство вины преследуют героев всех произведений Кафки, герои в этом отношении похожи на автора, а он – на своих героев. Томас Манн считал, что это ситуация «специфически еврейская, но распространённая на художника, на человека». Еврейская ситуация… Многовековые преследования и вечная неизвестность (какой палач следующий?) отложились в особом, обобщённом чувстве страха и вины, запечатлённом в еврейских генах и переходящем из поколения в поколение.

Всю жизнь Кафка ощущал страх, как «грозный подземный гул». «Смолкнет он – смолкну и я, это мой способ участия в жизни, кончится этот гул – я кончу и жизнь».

То, что Милена завоевала доверие Кафки, свидетельствует о неординарности её личности. Но уже осенью 1920 года после нескольких месяцев лихорадочного обмена письмами (иногда он писал ей трижды в день, а она, не успев отправить письмо, посылала вдогонку телеграмму), их бурный роман закончился разрывом. Кафка счёл, что их союз для Милены – средство привязать к себе мужа, хотя она сама этого не осознаёт, и он решил прервать переписку. Но остались «Письма Милене» – поразительные по открытости и глубине чувства письма, уникальный памятник эпистолярного жанра, угасшего в ХХ столетии.

После разрыва Кафка продолжал думать о ней. В романе «Замок» (1922) знакомые узнавали её в образах Фриды и Амалии. Милена несколько раз посетила Кафку в доме его родителей. Во время последней встречи Кафка доверил ей свои дневники, все пятнадцать тетрадей, с просьбой после его смерти передать их Максу Броду.

Ум и отвага

Кем же была Милена, как сложилась её жизнь и судьба? Родилась она в 1896 году в семье преуспевающего стоматолога Яна Есенского, профессора Пражского университета. Её отец, к которому она питала сильное, но сложное чувство (немецкое понятие Haßliebe почти адекватно русской „любви-ненависти»), был человеком старой закалки. В чешском обществе Праги (существовало, но параллельно, и немецкое), где он играл значительную роль, он слыл «оригиналом». Дома он был строг, дочь должна была обращаться к нему на «Вы» и подходить к ручке. Рождение младшего брата обернулось откровенным безразличием отца к Милене, а ранняя смерть мальчика, обманутые надежды вызывали вспышки отцовской ярости. Постоянно болевшая мать заступницей дочери быть не могла, напротив, девочка с младых ногтей ухаживала за нею. Ей было тринадцать, когда мать угасла.

Милена блестяще окончила женскую классическую гимназию с гуманитарным уклоном «Минерва». Она привыкла быть во всём первой и выделялась даже среди эмансипированных подруг независимым нравом. Отец потребовал, чтобы она посвятила себя медицине. Сам он в годы Первой мировой войны увлёкся челюстно-лицевой хирургией и заставлял дочь ассистировать при операциях. Вид раненных, их муки – всё это было выше её сил, она покинула медицинский факультет, попыталась заняться музыкой, но без особого успеха.

Милену влекло общество пражских интеллектуалов. Её тётушки, Мария и Ружена Есенские, одна – переводчица с английского, другая – поэтесса и романистка, были известны в литературных кругах. Но тётушки были пуританками, а Милена – вакханкой, анархисткой. Она тратила деньги без счёта на цветы, на подарки подругам, не думая, что завтра не на что будет поесть. В дружбе она была неистощима на добро, без зова бросалась на помощь, но считала само собой разумеющимся, что друзья ей ответят тем же. Она стала часто появляться с подругой в кафе «Прокоп», где собирался литературный бомонд. Их прерафаэлитские наряды в лиловых и голубых тонах кое-кому казались вызывающими, но Милена не принадлежала к богеме. Она не вписывалась в атмосферу литературных кафе и кабачков послевоенной Праги и Вены с их эротической и интеллектуальной вседозволенностью.

Вилли Хаас в послесловии к «Письмам Милене» пишет, что она напоминала аристократку шестнадцатого или семнадцатого века, стендалевский женский тип – Джину Сансеверину или Матильду де ла Моль – страстную, отважную, холодную и умную в решениях, но и безоглядную в выборе средств, особенно если речь шла о страсти.

Возможно, свободомыслие, непокорность она унаследовала на генетическом уровне. Её далёкий предок, Ян Ессениус, участвовал в восстании богемских протестантов и был казнён в 1621 году, о чём свидетельствовала памятная доска на стене старой пражской ратуши: его имя значилось среди мучеников чешского народа. Прежде чем обезглавить, ему вырвали язык. Оружием Милены тоже станет язык, слово. А может быть, и мученичество ей было предопределено?

Пророчество

Знакомство с Эрнстом Поллаком перевернуло её жизнь. Он принадлежал к литературным кругам, был собеседником и наставником многих писателей как в Праге, так и в Вене, писал докторскую диссертацию о неопозитивизме, правда, она осталась незавершённой, как и многие другие его проекты. Поллак ввёл Милену в ныне легендарный круг немецкоязычных – прежде всего еврейских –пражских писателей, среди которых были Франц Кафка и Франц Верфель, Макс Брод, друг и будущий душеприказчик Кафки, Вилли Хаас, Эгон Эрвин Киш. При этом сам Поллак был начисто лишён творческого дара, он играл роль катализатора.

Отец Милены и многие друзья дома были шокированы тем, что её выбор пал на еврея. Отец даже попытался упрятать её в психушку, но понял бессмысленность затеи: ведь в дочери женская нежность уживалась с почти мужской решимостью. Однако в материальной помощи он ей раз и навсегда отказал. Между тем Эрнст Поллак, хоть и был на десять лет старше, оказался неспособным обеспечить молодую жену, которая в прежней жизни не привыкла считать деньги. Милене, не имевшей профессии, заработать было нелегко. Оказавшись с Поллаком в Вене, она попыталась давать уроки чешского языка, а иногда, когда денег не оставалось, Милена отправлялась на главный вокзал и за гроши подносила приезжим чемоданы.

Но куда больше подобных унижений её мучила неуверенность в избраннике, который дни и ночи проводил с друзьями и приятельницами в кафе, иногда они всей кампанией заваливались в дом заполночь. Эрнст изменял Милене и, наконец, предложил ей «жизнь втроём». Она пыталась покончить с собой, не в силах смириться с утратой любви мужа. Именно к этому мучительному для неё времени относится её сближение с Кафкой.

Поводом к переписке послужил её перевод «Кочегара» (будущая первая глава романа Кафки «Америка»), который Милена опубликовала в чешском литературном еженедельнике. Начиная с января 1920 года, она писала для чешской «Трибуны» фельетоны из венской жизни. Это давало хоть какой-то заработок, но – главное – эти пробы пера были средством выстоять, выжить. Эрнст высмеивал их, это её больно ранило.

Кафка же, напротив, оценил перевод Милены: «Для меня непостижимо, как Вы решились взять на себя этот тяжкий труд, и я глубоко тронут тем, с какой верностью вы его исполнили, словечко за словечком; что такая верность и та великолепная естественная уверенность, с какой Вы её сохраняете, возможны в чешском языке, я и не предполагал. Неужели немецкий и чешский так близки?» Милена перевела на чешский язык «Приговор», «Превращение» и новеллистический цикл «Созерцание».

Не только переписка, личное знакомство, но и проникновение в текст (а каждый текст Кафки глубоко автобиографичен) позволили ей настолько глубоко понять его, что она в письме к Максу Броду не просто создала его психологический портрет, но и предрекла будущее: «Вы спрашиваете, почему Франк так боится любви. Я думаю, что дело не в этом. Для него жизнь вообще – нечто решительно иное, чем для других людей, и прежде всего: деньги, биржа, валютный банк, пишущая машинка для него совершенно мистические вещи… Для него служба – в том числе и его собственная – нечто столь же загадочное и удивительное, как локомотив для ребёнка… Человек, бойко печатающий на машинке, и человек, имеющий четырёх любовниц, для него равно непостижимы … непостижимы потому, что они – живые. А Франк не умеет жить. Франк не способен жить. Франк никогда не выздоровеет. Франк скоро умрёт.

Конечно, мы-то все как будто приспособлены к жизни, но это лишь потому, что нам однажды удалось найти спасение во лжи, в слепоте, в воодушевлении, в оптимизме, в неколебимости убеждения, в пессимизме – в чём угодно. А он никогда не искал спасительного убежища, ни в чём. Он абсолютно не способен солгать, как не способен напиться. У него нигде нет прибежища и приюта. Он как голый среди одетых… Его книги поражают, но он сам поражает ещё сильнее».

Звезда журналистики

После смерти Кафки Милена оставляет Поллака и возвращается в Прагу. Она не одна, с ней – Франц Шафготш, обедневший немецкий граф, побывавший в русском плену и вернувшийся оттуда убеждённым большевиком. С ним она едет к его друзьям-коммунистам в Дрезден, где девять месяцев изучает теорию коммунизма. Но теория, как известно, без практики мертва, и сердце Милены она не задела. По возвращению в Прагу она вся отдаётся журналистике, к ней приходит успех. Её фельетоны почти ежедневно появляются в пражских газетах. Её внимания добиваются, со всех сторон сыплются предложения о сотрудничестве. Франц покидает Милену, оставаться в тени рядом с ней выше его сил. В 1926 году выходит книга её эссе «Путь к простоте», которую она посвятила отцу в знак примирения. Ещё больше его и тётушек ошеломило то, что Милену пригласили сотрудничать в газету националистической консервативной партии. В их глазах это была великая честь, ведь Ян Есенский долгие годы состоял в этой партии.

Летом 1926 года Милена познакомилась с архитектором Яромиром Крейчаром. Это талантливый молодой человек был одним из первых пропагандистов искусства Ле Корбюзье. По проекту Крейчара в Праге был возвёдён восьмиэтажный деловой центр «Олимпик», железобетонное чудо модернистского искусства. Широкое признание и успех придут к нему в 1937 году после сооружения чешского павильона на всемирной выставке в Париже. Пока же он серьёзно увлечён Миленой. В эту пору одна за другой выходят её книги, вместе с подругой она издаёт авангардистский журнал большого формата, богато иллюстрированный. Правда, через год в связи с непосильными расходами, им пришлось отказаться от этой затеи. Но к этому времени у Милены уже есть имя, она – звезда журналистики.

Первый год её жизни с Яромиром был безоблачным, отношения их были гармоничны, впервые она чувствовала себя счастливой. Она ждала ребёнка. «Но за всё нужно платить», – любила повторять Милена. Болезнь подкралась внезапно, и она решила активно ей противостоять, она ведь сильный человек, не какая-нибудь неженка. Отправившись с мужем в горы, она купалась в холодном горном озере, думая, что такая встряска будет полезной организму. Но случилось обратное. С высокой температурой и частично парализованную её доставили в больницу Праги. Диагноз – сепсис. Отец делал всё для спасения дочери, не отходил от её постели, поскольку боли были нестерпимы, он сам давал ей морфий. Милена родила девочку, но сил ходить за ребёнком не было. И сама Милена, и окружающие считали положение безнадёжным, и отец спросил, кому она хотела бы доверить ребёнка после смерти. И смертельно больная Милена ответила, что она скорее бросит дитя в Дунай, чем доверит ему, потому что он вырастит девочку несчастной, какой стала она сама благодаря отцовскому воспитанию. Даже в отчаянном положении она не шла на компромисс.

Милена выжила, но вышла через год из больницы калекой. Дело не только в костылях, без которых ей было не двинуться, она не могла дня прожить без морфия. Она стала морфинисткой. Но Милена справилась и с этим. Она сама выбралась из тупика, без чьей-либо поддержки; у Крейчара уже была другая. Писательство оказалось для неё опять спасательным кругом, да и природа взяла своё. Кафка ощущал её стихийную мощь: «Милена как море – в ней та же сила, что и в море с его водной громадой».

На короткое время она сблизилась с коммунистами (её близкие друзья были членами партии), но после московских процессов Милена вышла из компартии. Её пригласили сотрудничать в известный либерально-демократический еженедельник «Современность», она становится политическим комментатором, проницательным и резким. После оккупации Чехословакии нацистами её статьи – как одинокий голос онемевшего подавленного народа.

Милена принимает активное участие в работе группы по спасению людей, которым грозит опасность. Её квартира становится местом тайных встреч и временным убежищем для преследуемых. Их затем переправляли в Польшу. Она помогла таким образом спастись обоим бывшим мужьям-евреям и многим друзьям.

Участвуя в Сопротивлении, Милена часто действовала безоглядно, не проявляла должной осторожности, напротив, она всячески подчёркивала свою враждебность новому режиму: прикрепив к одежде жёлтую звезду, она демонстративно вышагивала по улицам Праги, надеясь побудить чешских сограждан следовать её примеру.

Отец, известный в городе антисемит, позвонил дочери и спросил, отчего она до сих пор на свободе. Ждать ему оставалось не долго. Гестапо уже приглядывалось к Милене. Им стало известно об её участии в издании подпольной газеты «В бой!».

Когда-то Кафка ей пророчил: «В какие глубины увлечёт тебя твоя серьёзность и твоя энергия!» Линия судьбы неотвратимо вела её к гибели. Милена чувствовала, что её вот-вот арестуют. Больше всего её волновала судьба дочери, девочки умной, не по годам развитой, но своевольной и резкой. Что станет с Гонзой, если она окажется в тюрьме?!

В KZ Равенсбрюк

Милену арестовали ранней осенью 1939-го. Вторая мировая война была развязана. Вначале ее, как и всех политзаключённых, содержали в тюрьме Панкрац. Она была осуждена за работу в нелегальных изданиях. Её отправили в женский концентрационный лагерь Равенсбрюк, в деле была пометка: «Возвращение нежелательно».

Возвратиться ей не довелось. Незадолго до смерти, рассматривая открытки, присланные отцом (это были репродукции видов Праги в стиле Бидермайер), Милена сдавленно прошептала: «На моей родине цветут розы… Как бы я хотела вернуться…» и горько заплакала. Она умерла в мае 1944-го от острой почечной недостаточности.

«Милена принадлежала к тем немногим, кто не смог стать равнодушным и не отупел. Она видела вокруг себя ужас и приходила в отчаяние оттого, что не в силах помочь десяткам тысяч страдальцев. Каждый вечер она возвращалась из больничного барака и рассказывала о новых ужасах. От неё, журналистки, ничто не ускользало. Её способность впитывать впечатления лишь усилилась при жизни в постоянном напряжении.

Вероятно, страх перед насильственным концом порождал особую зоркость чувств», – пишет Маргарете Бубер-Нойман. Она познакомилась и подружилась с Миленой в Равенсбрюке. Милене оказалась близка полная перипетий история новой подруги, немецкой еврейки-коммунистки. Печальный опыт её пребывания в России потряс, но не удивил Милену: её видение советского коммунизма было ясным и уничтожающим. Антифашистка Маргарете провела пять лет в сталинском ГУЛАГе, была передана НКВД в лапы гестапо и оказалась в немецком концлагере. Ей посчастливилось выжить. Она станет свидетельствовать против двух тоталитарных режимов. Напишет она книгу и о Милене. Там есть такие слова: «Я благодарна судьбе, что попала в Равенсбрюк, ведь там я встретилась с Миленой Есенской». Вчитайтесь, вдумайтесь в них! Разве это не памятник Милене?

Гении редко ошибаются, а Кафка, не переставая думать о Милене, писал другу незадолго до кончины: «…она – живой огонь, какого я ещё никогда не видел… При этом – сама нежность, отважная, умная, и всё это она приносит в жертву или, если угодно, это благодаря жертве и выявляется». И сегодня, хотя этот огонь отпылал, отблески его ещё светят людям.

Грета Ионкис

«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке

«Новый Континент» Американский литературно-художественный альманах на русском языке